コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

JALグループは、輸送分野における安全のリーディングカンパニーとして、存立の大前提である安全を堅持しつつ、お客さまに最高のサービスを提供します。また、公正な競争を通じて良い商品を提供し適正な利益を得るという経済的責任を果たすとともに、広く社会の一員としてその責務を果たし、貢献する企業グループであることを念頭に事業を展開しています。このことを踏まえ、企業理念の下に、「JALフィロソフィ」を定め、適切な経営判断を迅速に行います。同時に、高い経営の透明性の下に、強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を確立し、企業価値の向上に努め、説明責任を果たします。取締役会は、会社法、関連法令および定款に次ぐ重要なものとして「コーポレート・ガバナンスの基本方針」を定め、コーポレート・ガバナンスを確立し、少なくとも年1回の見直しを行っています。

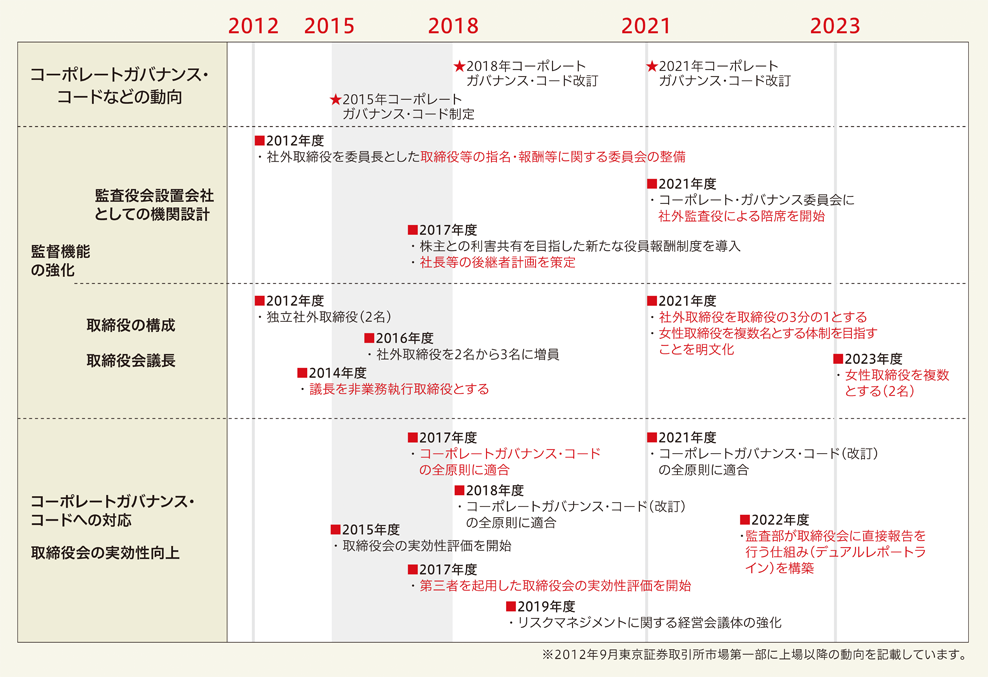

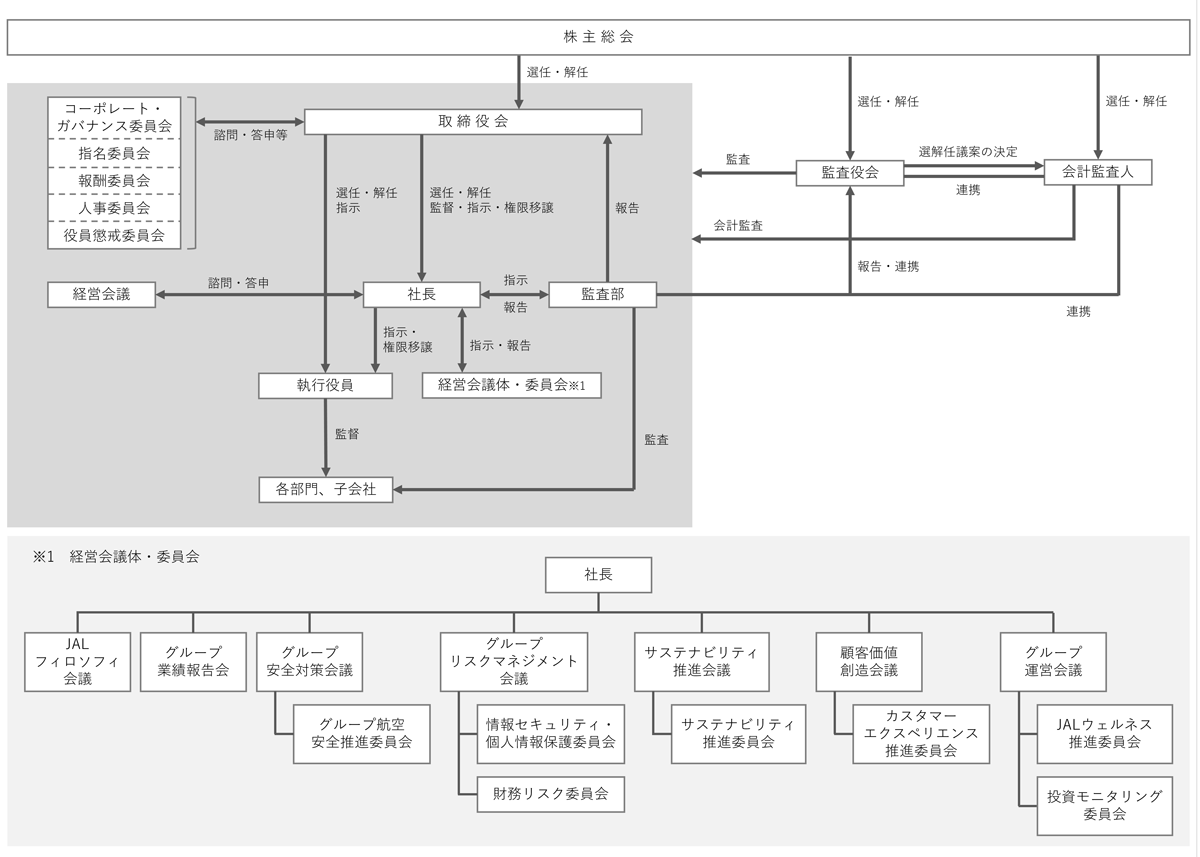

コーポレート・ガバナンス体制

1.コーポレート・ガバナンス体制図

2.取締役会・取締役

(1)取締役会

取締役会は、取締役候補、監査役候補の選任および執行役員の選任、報酬の決定、ならびに重要な意思決定を通じて、高い透明性の下、強い経営監視機能を発揮します。

そのために、

①取締役会は、経営監視機能と業務執行機能を分離し、執行役員を兼務しない取締役から取締役会議長を選任します。

②取締役会は、3名以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任するとともに、社外取締役が取締役会の3分の1以上を構成する体制とします。

③2023年6月定時株主総会より、取締役会は女性取締役を複数とする体制を構築しています。

④取締役および監査役は、原則として取締役会への出席率を80%以上とする旨定めています。

⑤取締役会は、効率的な意思決定を行うため社長への適切な権限委譲を行っています。

〔2025年度〕

議長:赤坂 祐二(取締役会長)

構成員:赤坂 祐二、鳥取 三津子、斎藤 祐二、青木 紀将、柏 頼之、中川 由起夫、柳 弘之、三屋 裕子、菰田 正信

〔2024年度〕

議長:赤坂 祐二(代表取締役会長)

構成員:赤坂 祐二、鳥取 三津子、斎藤 祐二、青木 紀将、柏 頼之、田村 亮、小林 栄三、柳 弘之、三屋 裕子

開催実績:17回(取締役および監査役は17回/17回出席。2024年6月より就任した青木取締役、柏取締役、田村取締役ならびに松村監査役は14回/14回出席。2024年6月で退任した植木取締役、清水取締役、堤取締役、加毛監査役は3回/3回出席。)

主な議論:主に下記について議論を行いました。

主な議論

〔経営戦略関連〕

- 「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画ローリングプラン2024」の進捗

- - サステナビリティに関する取り組み

- - 事業構造改革

- - 人的資本経営の推進

- - DX戦略の推進

- - その他事業領域横断の取り組み

- 「2021-2025年度 JALグループ中期経営計画ローリングプラン2025」の策定

〔その他重要な業務執⾏の決定と監督〕

- 小型機の選定

- 航空機の客室の仕様の決定

- 整備基幹システムの刷新

- ロイヤリティプログラムに関するシステム刷新

〔決算・財務関連〕

- 各四半期決算

- 資金調達

- 株主還元

〔ガバナンス・リスクマネジメント関連〕

- 安全に関する報告

- 取締役会実効性評価

- 取締役会規程の改定

- 政策保有株式の検証

- 上場関連会社に関する考え方、方針

- 役員人事・報酬に関する委員会答申・決定

- 内部統制の整備・運用評価

- リスクマネジメント関連報告

- 監査部による内部監査報告

- 監査役監査の方針および結果

- 監査役監査結果に対する対応

〔ステークホルダーとの対話〕

- 株主総会・株主還元関連議案の承認

- 株主優待制度の運用状況

- IR説明会などに関するフィードバック

- TCFD/TNFDに基づいた気候変動に関する情報開示

(2)取締役

〔多様性の確保〕

①取締役は、ジェンダー、国際性、職歴、年齢などの観点で多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任します。また、2023年には女性取締役を複数とし、2024年には、当社で初めて社長に女性を登用するなど、経営層においてもDEIを推進しています。

②取締役が備えるべき専門知識や経験などについては、2021年度にスキル・マトリックスを策定、2023年度に改定のうえ、公表しています。

〔社外取締役〕

①社外取締役は、実践的・多角的な視点から当社の経営への助言や業務執行に関する適切な監督を行います。

②社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、当社の定める社外役員の「独立性基準」にもとづき、実質的な独立性を確保し得ない者は選任いたしません。また、当社の他4社を超える上場会社の取締役・監査役などを兼任する者は社外取締役候補として選任いたしません。

③社外取締役のうち1名を筆頭独立社外取締役として選任し、監査役ならびに社内各部門との連携強化を図ります。

〔独立社外取締役・女性取締役の比率 (2025年6月24日時点)〕

- 独立社外取締役の比率:33.3%(9名の取締役のうち社外取締役3名)

- 女性取締役の比率:22.2%(9名の取締役のうち女性取締役2名)

〔取締役の在任平均期間 (2025年6月24日時点)〕

- 2年2カ月

3.任意の各種委員会

高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、取締役会の下に、各種委員会を設置しています。いずれも委員の過半数は社外取締役で構成し、経営執行からの独立性を担保しています。

(1)コーポレート・ガバナンス委員会

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締役会に必要な答申・提言を行います。コーポレート・ガバナンス委員会は取締役会議長と社外取締役で構成し、委員長は筆頭独立社外取締役とします。

〔2025年度〕

委員長:柳 弘之(筆頭独立社外取締役)

委員:赤坂 祐二、三屋 裕子、菰田 正信

オブザーバー参加:岡田 譲治(独立社外監査役)

〔2024年度〕

委員長:小林栄三(筆頭独立社外取締役)

委員: 赤坂祐二、柳弘之、三屋裕子

オブザーバー参加:岡田譲治(独立社外監査役)

開催実績:3回(全委員出席)

主な活動:取締役会における戦略討議の拡充に向け、執行への権限の委譲などの提言を行いました。取締役会実効性評価においては、2024年度の評価と2025年度の重点課題について、提言を行いました。

(2)指名委員会

取締役候補および監査役候補の選任に関する議案を株主総会に提出する場合、指名委員会は、取締役会から諮問を受け、当該候補の人格、知見、能力、経験、実績等を総合的に判断し、取締役会に答申します。また、指名委員会は、社長等に求められる資質を、「安全運航がJALグループの存立基盤であることを肝に銘じ、JALフィロソフィを自ら先頭に立ち実践することで、全社員とともに企業理念の実現に向け着実な成果を上げられるもの」と定めるとともに、社長等の候補人材については、実践的かつ多様な経験をさせることを通じて、早期に経営に必要な素養を身に着けることができるようにします。

さらに、経営陣幹部に、法令違反、ハラスメント、取締役会軽視等、その資質を問うべき状況があると認められた場合は、取締役会等における取締役による申し立てに基づき、直ちに当事者を除く指名委員会メンバー等が調査を行います。指名委員会等は、その結果を取締役会に答申し、取締役会にてその後の処遇を決議します。

指名委員会は社長と取締役会の決議で選定された4名以内の取締役で構成し、過半数は社外取締役とします。委員長は社外取締役より選定します。

〔2025年度〕

委員長:柳 弘之(筆頭独立社外取締役)

委員:鳥取 三津子、斎藤 祐二、三屋 裕子、菰田 正信

〔2024年度〕

委員長:柳弘之

委員:鳥取三津子、齋藤祐二、小林栄三、三屋裕子

開催実績:9回(全委員出席)

主な活動:取締役会への答申事項の他、役員交代にあたっての役員候補者選任に関わる要件・プロセス、社長再任確認のプロセスおよび今後の経営人財のサクセッションプランなどについて討議しました。社長再任確認については、社外取締役と社長との対話を行い、チーム経営に徹しながら執行幹部の自主・自律を促して企業変革しようと努力していることなどから、企業価値向上に貢献していると評価し、2025年度においても鳥取三津子氏を社長に再任することが当社経営にとって望ましいと判断しました。

(3)報酬委員会

報酬委員会は、取締役、執行役員および監査役の報酬に関して、取締役会からの諮問事項について協議し、その結果を取締役会に答申します。また、報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう適宜検証します。報酬委員会は社長と取締役会の決議で選定された4名以内の取締役で構成し、過半数は社外取締役とします。委員長は、委員の互選により社外取締役から選定します。これらにより報酬決定プロセスの透明性と公正性を担保します。

〔2025年度〕

委員長:菰田 正信(社外取締役)

委員:鳥取 三津子、斎藤 祐二、柳 弘之、三屋 裕子

〔2024年度〕

委員長:小林栄三(筆頭独立社外取締役)

委員:鳥取三津子、斎藤祐二、柳弘之、三屋裕子

開催実績:5回(全委員出席)

主な活動:中期経営計画をより力強く推進するための役員報酬制度の具体的な指標、評価方法等について討議を行い、取締役会に答申しました。

(4)人事委員会

執行役員の選任および解任に関して、取締役会からの諮問事項について協議し、その結果を取締役会に答申します。人事委員会は社長と取締役会の決議で選定された4名以内の取締役で構成し、過半数は社外取締役とします。委員長は社長とします。

〔2025年度〕

委員長:鳥取 三津子(代表取締役社長執行役員)

委員: 斎藤 祐二、柳 弘之、三屋 裕子、菰田 正信

〔2024年度〕

委員長:鳥取三津子(代表取締役社長執行役員)

委員: 斎藤祐二、小林栄三、柳弘之、三屋裕子

開催実績:3回(全委員出席)

主な活動:取締役会への答申事項のほか、執行役員候補人財の育成および新執行体制の在り方について討議しました。

(5)役員懲戒委員会

取締役および執行役員の懲戒を行う場合、役員懲戒委員会で決定します。役員懲戒委員会は社長と取締役会の決議で選定された4名以内の取締役で構成し、過半数は社外取締役とします。委員長は社外取締役より選定します。なお、株主総会への取締役解任議案の提出等については取締役会の決議を要するものとします。

〔2025年度〕

委員長:柳 弘之(社外取締役)

委員:鳥取 三津子、斎藤 祐二、三屋 裕子、菰田 正信

〔2024年度〕

委員長:柳弘之(社外取締役)

委員:鳥取三津子、斎藤祐二、小林栄三、三屋裕子

開催実績:4回

主な活動:国土交通省より通知された厳重注意および業務改善勧告に関連した役員処分などについて審議を行いました。

※ 独立社外取締役

上記の任意の委員会に加えて、筆頭独立社外取締役が主催する、社外取締役・社外監査役のみで構成する「独立社外役員意見交換会」を年に数回開催し、社外役員間のネットワークの強化を図っています。

4.監査役会・監査役

(1)監査役会

監査役会は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬にかかわる権限の行使などの役割・責務を果たすにあたって、株主に対する受託者責任をふまえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行います。

〔2025年度〕

議長:菊山 英樹(常勤監査役)

構成員:菊山 英樹、田村 亮、久保 伸介、岡田 譲治、松村 眞理子

〔2024年度〕

議長:北田 裕一(常勤監査役)

構成員:北田 裕一、菊山 英樹、久保 伸介、岡田 譲治、松村 眞理子

開催実績:15回(北田、菊山、久保、岡田監査役は15回/15回出席。2024年6月より就任した松村監査役は11回/11回出席。2024年6月で退任した加毛監査役は4回/4回出席。)

主な活動:監査方針および計画の決定、監査役選任議案への同意、常勤監査役の選定、監査役の報酬の決定、会計監査人の選任、同報酬に関する同意、監査報告書の作成等の定例案件に関する決議のほか、会計監査人による非保証業務に関する事前了解、リスク管理、EMS監査、統合報告書の確認等について、報告、討議を行いました。また、監査役全員に対してアンケートを実施し、監査活動の状況についての自己評価を行いました。

(2)監査役

〔監査〕

①監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役および社外役員との意見交換や重要な決裁書類などの閲覧により、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行状況を監査します。

②監査役室スタッフとともに、各事業所、子会社に毎年監査を行い、その結果を代表取締役に報告するとともに執行部門へのフィードバックも行います。

③内部監査部門や会計監査人との緊密な連携にも努めるほか、主要子会社常勤監査役との会議を定期的に開催し、グループ全体での監査の充実強化を図ります。

〔監査役候補者〕

①監査役候補は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、より中立的、客観的な視点から監査を実施することにより、経営の健全性を確保します。監査役が備えるべき専門知識や経験などについては、2021年度にスキル・マトリックスを策定し、公表しています。

②当社の定める社外役員の「独立性基準」にもとづき、実質的な独立性を確保し得ない者は社外監査役候補として選任いたしません。また、社外監査役は、当社の他4社を超える上場会社の取締役・監査役などを兼任する者は選任しません。

〔独立社外監査役・女性監査役の比率 (2025年6月24日時点)〕

- 女性監査役の比率:20%(5名の監査役のうち女性監査役1名)

〔監査役の在任平均期間 (2025年6月24日時点)〕

- 3年0カ月

5.スキル・マトリックス

取締役および監査役が備えるべき専門知識や経験などについて、企業経営の基本スキルである「経営経験」「財務会計」「法務・リスク管理」「人事・人財開発」に加え、当社の事業特性から特に重要である「安全管理」、その他「グローバル経験」「CX・マーケティング」「DX・IT・テクノロジー」「GX・環境」を、必要なスキルセットとしております。

6.社外役員の「独立性基準」

当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値の向上を図るため、その独立性を判断する基準(原則として、以下のいずれにも該当しない者を、独立性を有する者と判断する)を以下のとおり定めております。

①現在または過去10年間において、当社および当社の連結子会社の業務執行者(注)であった者

②過去3年間において下記a ~ fのいずれかに該当していた者。

a. 当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の1%を超える取引先またはその業務執行者。

b. 当社への出資比率が5%以上の大株主またはその業務執行者。

c. 当社の主要な借入先またはその業務執行者。

d. 当社より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。

e. 当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1%を超える報酬を受けた団体に所属する者。

f. 当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。

③上記1および2に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。

(注)業務執行者とは業務執行取締役、執行役員をいう。

7.社長などリーダーの後継者について

①社長などに求められる資質を、「安全がJALグループ存立の大前提であることを肝に銘じ、JALフィロソフィを自ら先頭に立ち実践することで、全社員とともに企業理念の実現に向け着実な成果を上げられるもの」と定めています。社長などの候補人財については、指名委員会において、議論を継続的に実施しており、グループ会社での経営経験、海外駐在経験や社外団体での活動など実践的かつ多様な経験をさせることを通じて、早期に経営に必要な素養を身に付けることができるようにしています。

②執行役員を含む次世代の経営幹部の育成については、人事委員会において、多様性の推進ととともに能力・視野の拡大に向け、キャリアパスの設定、部門を越えたローテーション、外部ネットワークの形成や人財のプーリングに関する実践的な議論を実施しています。

8.取締役・監査役に対するサポート

①取締役に対しては必要に応じ、法的留意事項などを説明し、「忠実義務」、「善管注意義務」を含む取締役の義務について周知徹底を図るとともに、外部団体への継続的参加などの機会を提供します。

②監査役に対しては、会社情報の提供に加え、社外研修や外部団体への継続的参加などの機会を提供します。

③社外取締役・社外監査役に対しては、取締役会などの付議議案の事前説明を実施するとともに、その他の要望事項を含め、適宜会社情報を共有する機会を設けます。また、当社に対する理解を深めるため、現場の視察、御巣鷹山慰霊登山、安全啓発センターの見学などの安全に関する事項や、当社のこれまでの歴史、JALフィロソフィを説明する機会を提供します。

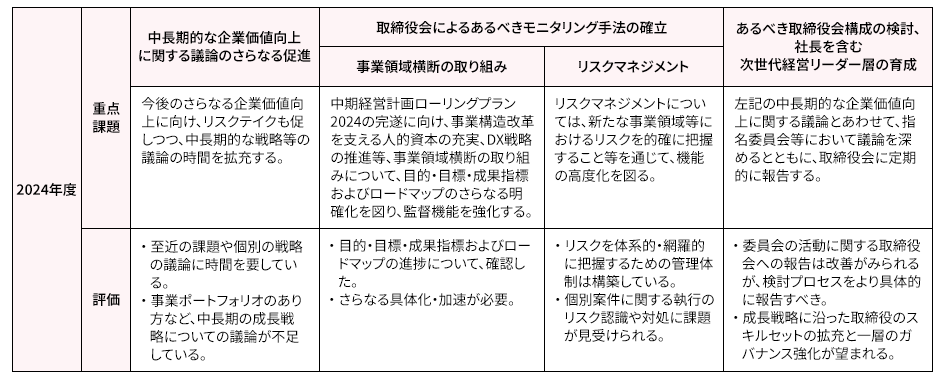

9.取締役会の実効性評価

当社では「コーポレート・ガバナンスの基本方針」において、毎年、各取締役・監査役の評価なども参考にしつつ、取締役会の実効性を評価し、運営などについて適切に見直しを行うこととしています。

(1)2024年度 実効性評価のプロセス

①取締役および監査役の全員に対し、取締役会事務局より、アンケート調査およびインタビューを実施し、その分析結果を踏まえて、取締役会にて、評価と今後に向けた取り組みについて議論を行いました。

なお、アンケートは、取締役会の構成、監督、経営戦略、株主との対話、取締役会の文化、社外取締役の貢献、監査役の活動、取締役会の運営の各要素に関する、評価点設問(5段階評価)および自由記述の設問で構成されています。

②その後、独立社外取締役を主たる構成員とするコーポレート・ガバナンス委員会(※)にて提言をまとめ、取締役会にて後記のとおり今後の取り組みを決定しました。

なお、第三者による分析は3年に1度を目安に実施しており、至近では2023年度の実効性評価の際に実施しております。

(※)社外監査役も陪席

(2)2024年度 評価結果

以上のプロセスを経て、取締役会の実効性が確保されていることを確認するとともに、取り組むべき課題を認識しました。

①概要

アンケートおよびインタビューを通じて、各要素に関し以下のとおり概括しました。

〔取締役会の構成〕

取締役および監査役が備えるべきスキルおよび多様性は確保されている。

〔監督〕

リスクマネジメント、権限委譲、執行に対するモニタリング、情報開示の観点で監督を実施した。

〔経営戦略〕

後記のとおり、至近の戦略課題等に対処した一方で、中長期の成長戦略に関し、さらなる議論が望まれる。

〔株主との対話〕

機関投資家との対話等の取り組み状況に関し、定期的に報告を受け助言を行った。

〔取締役会の文化〕

自由闊達で建設的な議論・意見交換を行っている。

〔社外取締役の貢献〕

社外取締役は、その責務を意識し、執行と良好な関係を構築しながら、リスクテイクの支援、けん制機能の発揮の両面で適切に役割を果たしている。

〔監査役の活動〕

監査役は自らの活動について取締役会に適切に報告するとともに、意見を述べるなど、けん制機能を発揮している。

〔運営〕

議案選定、社外役員に対するサポート等の観点において適切に運営されている。

②2024年度 重点課題に対する評価

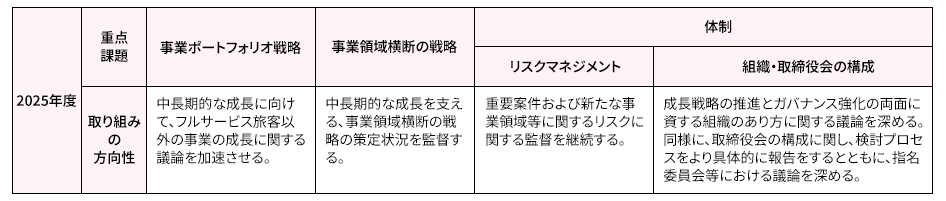

(3)2025年度 重点課題

以上の2024年度の評価を踏まえつつ、2025年度は現中期経営計画の最終年度であり、2026年度以降のさらなる成長に向けた戦略策定が求められることから、中長期の成長戦略の策定に向けて、以下のとおり重点課題を設定し、取り組んでまいります。

引き続き、社外役員と執行とのコミュニケーション強化等、さまざまな取り組みを通じて、取締役会の実効性向上を図ってまいります。

10.役員報酬

(1)基本方針

①当社および当社グループの持続的かつ堅実な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、企業理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、また具体的な経営目標の達成を強く動機付けるものとします。

②年度の業績と連動する業績連動型賞与と、株主の皆さまとの利害の共有をより一層促進することを目的として中長期的な業績による企業価値と連動させる業績連動型株式報酬の割合を適切に設定し、健全な企業家精神の発揮に資するものとします。

③当社の業績をふまえ、当社の経営陣に相応しい処遇とします。

(2)報酬水準および報酬構成比率

①当社の経営環境をふまえ、また客観的な報酬市場データを参考に、適切な報酬水準に設定します。

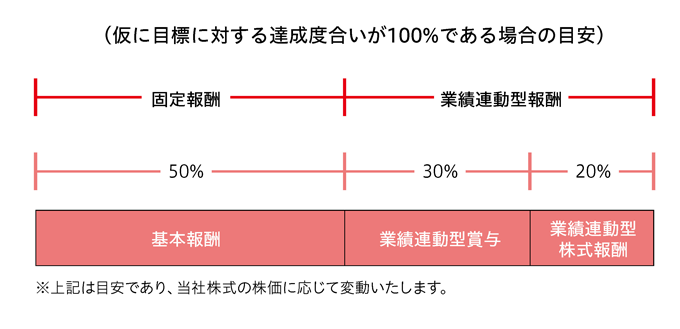

②当社の事業の内容や業績連動型報酬の実効性などを考慮し、固定報酬と業績連動報酬は以下のように構成されます。

仮に目標に対する達成度合いが100%である場合

・「固定の基本報酬の額※」:50%

・「目標に対する達成度合いによって支給される業績連動型賞与の額」:30%

・「目標に対する達成度合いによって交付される業績連動型株式報酬の額」:20%

なお、上記割合はあくまで目安であり、当社株式の株価の変動などに応じて上記割合は変動いたします。

※ 執行役員が取締役を兼務する場合の手当の額および代表権を有する場合の手当の額を除いた額

(注)社外取締役には、固定の基本報酬のみを支払うこととしております。

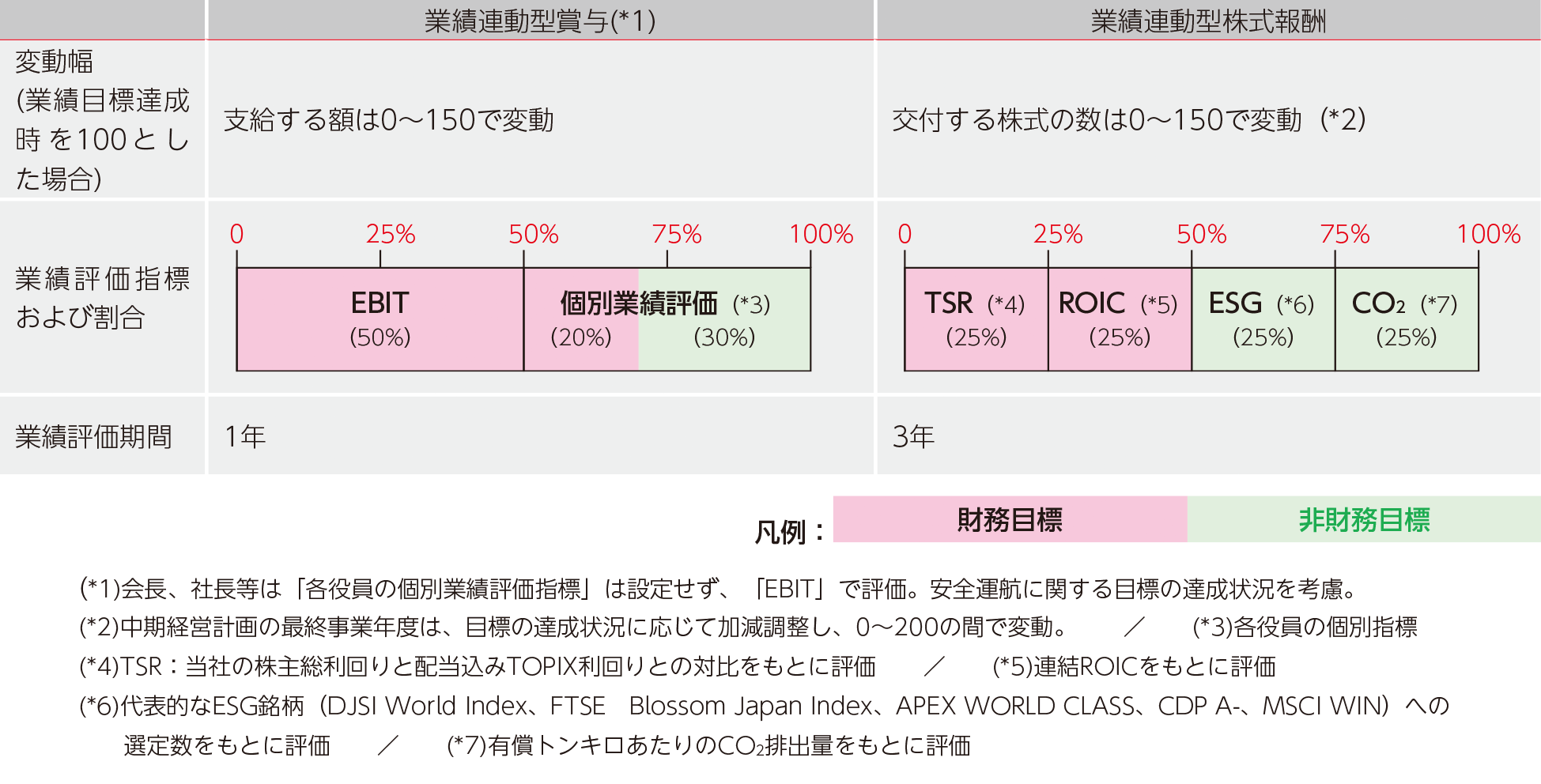

(3)業績連動型報酬の仕組み

業績連動型賞与および業績連動型株式報酬の業績評価指標等は、経営環境や各役員の役割の変化に応じて適宜見直すこととしています。2022年度より中期経営計画における経営戦略の三本柱である、財務戦略、事業戦略、ESG戦略をより力強く推進するため、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬の業績評価指標等を見直しました。

なお、2021年度を始期とする業績連動型株式報酬については、業績等に鑑み、一律不支給となります。

なお、対象取締役および執行役員に対しては、本株式報酬制度により交付を受けた普通株式について、株主の皆さまとの利害の共有をより一層促進することを目的として、役位ごとの保有目標株式数などを設定し一定の売却制限を課すことといたします。業績連動型株式報酬の3年分相当(業績目標100%達成の場合を基準とする)に達するまで、業績連動型株式報酬として交付された株式を売却することができません。

(4)報酬決定の手続きその他

取締役の報酬に関する事項は、当社が任意に設置する報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定することとします。報酬委員会の構成員の過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役から選定します。

なお、固定の基本報酬は毎月支払い、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬は年に一度支払うこととしております。

(5)取締役および監査役への報酬支給実績(2024年度)

※1 業績連動型賞与

※2 業績連動型株式報酬

取締役執行役員の基本報酬に対する保有株式割合(持株会等で取得した株式含む)は、代表取締役社長執行役員は0.22、それ以外の取締役執行役員の平均は0.11である。

11.内部統制システム

12.内部監査

内部監査については、監査部がリスク分析結果に基づき策定した年度監査計画に従い、重大な損失につながるリスク、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令などの遵守、資産の保全などに係る事項について、JALVision 2030の達成を阻害するリスクに着目し、監査を実施しています。

財務報告の信頼性については、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度における社長直轄の独立組織としての評価全般も行っています。

また、監査の視点においては、「3つのディフェンスラインモデル」における第3のディフェンスラインとして、第2のディフェンスラインたる、総務部、リスク管理部、法務部、経理部などの専門性にもとづくグループ内各組織へのサポートあるいはモニタリング機能の状況を確認することに注力しています。加えて、リスク管理部に対しては、毎年リスク管理プロセスについて内部監査を実施します。

監査の結果については、都度、社長に報告をするとともに、内部統制に係る重要な事象に関しては、監査役および監査法人に対して情報を提供し、相互連携にも努めています。また、取締役会において、定期的に監査結果を報告しています。

なお、航空運送事業に係る法令の定めにより実施する安全監査および整備監査については、安全推進本部および整備本部整備監査部がそれぞれ担当しています。

13.会計監査

会計監査については、有限責任あずさ監査法人に依頼しており、同監査法人が会社法監査および金融商品取引法にもとづく監査を実施しています。

定期的な監査の他、各種法令や規則の制定・改廃など、会計上の課題については適宜確認を行い、会計処理の適正化に努めています。

ステークホルダーとの関係

1.株主との建設的な対話に関する方針

当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、招集通知などでの正確な情報を十分な検討期間を確保して提供するとともに、株主総会における分かり易い情報提供を行い、株主が適切な権利行使ができる環境を整えます。

また、当社は、代表取締役、財務・経理担当役員などが積極的に対話に臨み、経営戦略・事業戦略・財務情報などについて、公平性・正確性・継続性を重視し、次の方針の下、双方向の良好なコミュニケーションを図るIR(インベスター・リレーションズ)活動を展開します。

①グループCFO、財務・経理担当役員、総務担当役員を株主との対話を統括する経営陣として指定しています。

②当社は、財務部において、情報の収集および管理、開示を統括する責任者およびそれらを実施する担当者を配置し、関連部署と連携しながら、適時かつ公正・適正に情報開示を行っています。

③当社は、四半期決算および経営計画公表時には決算および経営計画説明会を開催するとともに、統合報告書「JAL REPORT」などの発行および施設見学会、その他株主向け説明会の開催などにより、投資機会の促進と情報開示の充実に努めています。

④経営に株主意見を反映するため、株主との対話の結果については、適宜経営陣へのフィードバックを行い、経営陣は株主からの要望や意見、問題意識を共有しています。

⑤当社では決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、当社の業況や決算に係る問合わせへの回答やコメントを一切行わないサイレントピリオドを設定するとともに公表しています。また、社内で、情報の統括管理およびインサイダー情報の管理に努めています。

2.企業市民としての責務

JAL グループは、CSR 基本方針「将来の世代により良い社会を繋げることを目指し、日本の翼として、本業である航空運送事業を通じて、社会からのご期待にお応えするとともに、さまざまな社会問題の解決に取り組みます。」を定め、ステークホルダーとの適切な協働と「JAL フィロソフィ」の実践を通じて企業理念の実現を目指します。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要となります。