安全管理の実施

安全管理の方針に則り、安全管理システムを円滑に機能させるために次のような安全管理を実施しています。

安全に係わる情報の収集と周知

情報の収集

安全に係る情報の収集にあたっては、顕在するものだけではなく、潜在するものも含めて収集・分析し、ハザードの特定を行い、航空事故その他の安全運航に影響を及ぼす事態の再発防止策や予防的対策を講じています。

安全に係る情報は、不安全事象に関する各部門からの報告、飛行データ解析プログラムのみならず、乗務員の疲労リスク管理プログラム、アルコールに係るリスク管理プログラムなどから得られる情報を幅広く収集し、不安全事象の発生防止に活用しています。2021年度からは、乗務員の疲労リスクに関する管理方針を定め、情報の更なる収集に努めています。

疲労リスク管理プログラム

運航の安全性向上と品質の改善に資するため、運航乗務員および客室乗務員の疲労に関するデータを収集してこれに基づき適切に是正措置を講じるリスク管理を実施しています。

(疲労リスク管理方針)

運航の安全性向上のために、運航乗務員および客室乗務員の業務において、疲労が常に存在するハザードであると認識し、疲労リスクを管理し、低減することに努める。

日本航空の疲労リスク管理は、会社が行うすべての運航に適用され、科学的見地や実績に基づいたデータドリブンによる継続的なリスク管理により実施される。疲労リスク管理は、会社や乗務員がそれぞれの責務を果たすことで成り立つ。

社員への周知

収集した情報は、不安全事象の再発防止や、安全意識向上の目的で社内周知文書などでJALグループ社員に周知を行っています。

安全に係る情報の主な周知媒体は以下のとおりです。

- JALグループの安全方針を示すための社内文書「Corporate Safety」

- JAL Webサイト「安全・安心」ページ

- 社内イントラネット「安全」ページ

- 安全情報誌「FLIGHT SAFETY」

JAL Webサイト「安全・安心」ページ

リスクマネジメント

JALグループでは、安全対策の策定や事故・トラブルなどへの対応の推進にあたり、以下のステップによる、リスク管理を実施しています。

ハザードの特定

収集した不安全事象などの情報をもとに、航空事故・重大インシデントなどにつながる可能性のある危険要素(潜在的なものを含む)であるハザードを特定します。

安全に関するすべての発生事例は、JALグループ共通のデータベース(JSD:JAL Safety Database)で管理しています。グループ内で発生した事例は、データベースにより速やかに共有されます。

JALグループでは、社員が経験した不安全な行動、発見した不安全な状態、およびそれが起因となった不安全事象に関する報告をしやすい環境を整備し、社員の報告を奨励しています。

リスクの評価

特定したハザードの影響の重大性や発生の確立を見極め、その結果としてもたらされるリスクが許容可能であるかを評価し、対策の必要性を検討します。複数のリスクに対しては、必要に応じリスクの優先順位付けを行います。

発生部門におけるリスク評価に加え、安全推進本部ではERC (Event Risk Classification) によるリスク評価を行い、潜在リスクの早期発見と低減を図っています。

■ERCによるリスク評価

発生した事象が、「どの程度、深刻な事故に至る可能性があったか」と「事故に至ることを防ぐ現状のしくみ(防護壁)はどの程度有効か」という視点で評価を行い、事故へ発展することの未然防止の強化を図っています。また、リスクを点数化して分野ごとに一定期間積算することで、事例の集中傾向や発生頻度も監視しており、設定したしきい値を超えると、Safety Issue (安全上の懸念点) を探り、必要によりリスクの低減を行います。

対策の立案

優先度の高いリスクから、リスクが許容レベル以下に低減されるように個々のハザードに対する対策(ハザードの除去など)を各本部が主体となって対策を立案し、実施しています。

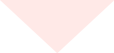

■HFACS(Human Factors Analysis and Classification System)による要因分析

ヒューマンエラーを削減するため、直接的な不安全行動だけでなく、背後にある手順や作業環境、組織的な影響に至るまで幅広く分析し、深層要因に対策を講じます。また、抽出された要因を統計的に分析し、組織に潜在する課題に対応することでヒューマンエラーの未然防止に取り組んでいます。

モニターおよびレビュー

対策の実施状況をモニターし、有効性の評価を行います。リスクが許容できるレベル以下に低減されていないと判断する場合は、さらに追加対策を立案・実行することで安全管理システムが有効に機能するよう努めています。

ERCを活用し実際に洗い出されたリスクとそのリスクを緩和するためにとった対策の例

【不安全事象】

B767型機において、中央列の頭上手荷物収納棚の扉が離着陸中に不用意に開き、手荷物が落下する事象が複数件発生した。

ハザードの特定

調査の結果、当該収納棚扉のラッチ機構(ロック機構)が離着陸時の振動などで外れやすいことが判明した。

リスクの評価

機内における負傷リスクの観点でのERC評価で90日間の積算値がしきい値を超えたためSafety Issueに認定した。

対策の立案

・扉が開いても手荷物が滑り出ないよう、収納棚内に滑り止めテープを装着

・改良型ラッチ機構(ロック機構)に変更

モニターおよびレビュー

対策実施後、手荷物の落下事例の発生はない

【不安全事象】

冬の新千歳空港において、大型野生動物(鹿)が滑走路内に侵入した。

ハザードの特定

調査の結果、侵入経路付近において、積雪により柵を乗り越えやすい状態になっていることが判明した。

リスクの評価

機体損傷および滑走路逸脱のリスクの観点でのERC評価の結果、対策を実施することとした。

対策の立案

定期的な除雪を実施することとした。

モニターおよびレビュー

対策実施後、大型野生動物の侵入事例の発生はない。

【不安全事象】

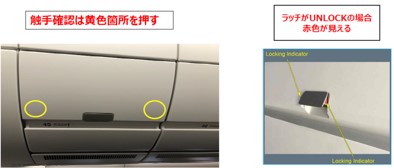

A350型機において、頭上手荷物収納棚の扉が離着陸中に不用意に開き、手荷物が落下する事象が複数件発生した。

ハザードの特定

調査の結果、扉の閉め方が十分ではないとラッチ機構のかかりが甘くなり、離着陸時の振動などで扉が開いてしまうことが判明した。

リスクの評価

機内における負傷リスクの観点でのERC評価で90日間の積算値がしきい値を超えたためSafety Issueに認定した。

対策の立案

客室乗務員による目視および触手によるラッチ機構のロック確認方法の変更した。

モニターおよびレビュー

対策実施後、手荷物の落下事例の発生はない。

【不安全事象】

B777型機において、電動ビジネスクラスシートを子供が操作し、体を挟まれてしまった。

ハザードの特定

調査の結果、シートの可動域内に物や人が挟まると自動停止する機能はあるが、小さいものの場合には自動停止しない可能性があることが判明した。

リスクの評価

機内における負傷リスクの観点でのERC評価の結果、Safety Issueに認定した。

対策の立案

リフレットおよび客室乗務員による乗客への注意喚起を実施した。

モニターおよびレビュー

対策実施後、子供が挟まれる事例の発生はない。

【不安全事象】

A350型機において、着陸時にキッチン内の収納扉が開き、中のゴミ箱が前方に飛び出した。

ハザードの特定

扉をロックするラッチが、完全に奥に押し込められていない状態で機体前方へ力がかかると、扉が開いてしまうことが判明した。

リスクの評価

お客さま、乗務員の負傷につながる可能性があるため、対策を講じることとした。

対策の立案

ラッチの押し込み方や目視の角度について、乗務員に注意喚起を行った。

モニターおよびレビュー

対策実施後、同事例の発生はない。

緊急事態発生時の対応

航空事故・重大インシデントおよび事件の処理業務に係わる基本事項や処理手順は、航空事故処理規程に定められています。 事故・重大インシデント発生時は、それぞれ事故調査委員会および重大インシデント検討会を設置し、原因調査を行い再発防止を図ります。事故・重大インシデントおよび事件以外の緊急事態の処理業務に関しては、リスクマネジメントマニュアルに定めています。

災害に対する措置

近年、自然災害の頻発化・激甚化が日常生活を含む社会経済活動全般の脅威となっており、航空運送事業者には、発災時の被害軽減・拡大防止、事業活動の維持や早期回復など、自然災害への対応能力の向上が求められています。JALグループでは、これを踏まえて「JALグループ災害対策規程」を制定し、防災・減災の備えの強化と発災時の事態対処体制を整備しています。

内部監査

JALグループ航空会社は、安全管理規程に基づき内部監査を実施し、安全管理システムが法令や社内規定に適合していることと、同システムが適切に運営され有効に機能していることを確認しています。 また、IOSA登録会社の日本航空、ジェイエアおよび日本トランスオーシャン航空は、IATA要件に基づき内部監査を実施し、IATAの定めた基準(IOSA基準)に適合していることを確認しています。

マネジメントレビュー

JALグループでは、安全管理システムが有効に機能していることを経営が定期的かつ継続的に評価し、必要に応じて改善を指示することを目的として、社長が議長を務めるグループ安全対策会議において方針や計画、各種情報についてのマネジメント・レビューを行っています。

変更管理

社内外の環境変化に伴い、組織の拡大・縮小や設備・システム・プロセス・手順の変更などを行う中で、変更の結果、意図せず新たなハザードが生じたり、また、既存のリスクに対する低減策が影響を受ける可能性があります。JALグループでは、変更に伴う安全リスクに確実に対応していくために、変更管理プロセスを設定し、管理しています。

第三者による評価

国土交通省

国土交通省大臣官房による運輸マネジメント評価および航空局による安全監査立入検査を受け、指摘事項や助言事項に対し要因分析を行い必要な是正措置を講じています。

IOSA (IATA Operational Safety Audit)

IOSAとは、航空会社の安全管理体制が有効に機能していることを確認するための国際的な安全監査プログラムであり、JALグループでは、日本航空、日本トランスオーシャン航空、ジェイ・エアが、IOSA登録航空会社となっています。IATA加盟の航空会社は定期的に受検する必要があります。

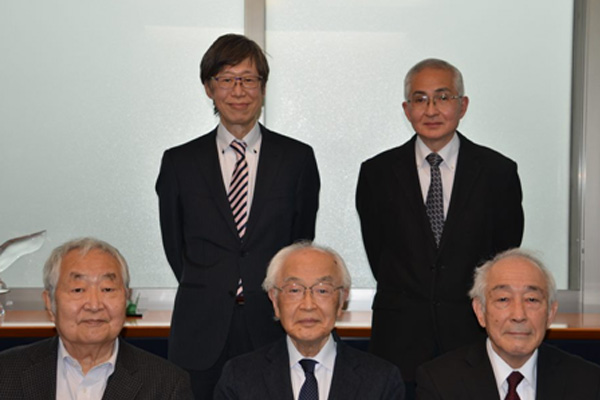

安全アドバイザリーグループ

JAL グループは、2005年8月より、ヒューマンファクター、失敗・欠陥分析、組織運営・文化、安全などに幅広い知識、経験を有する5名の先生方からなる安全アドバイザリーグループを設置しています。客観的かつ専門的見地から、安全に関する幅広い助言や提言をいただき、グループ経営や安全業務に活かしています。

安全アドバイザリーグループの先生方

後列左から、芳賀氏、小松原氏

前列左から、畑村氏、柳田氏(座長)、鎌田氏

経営とのフォローアップ会議

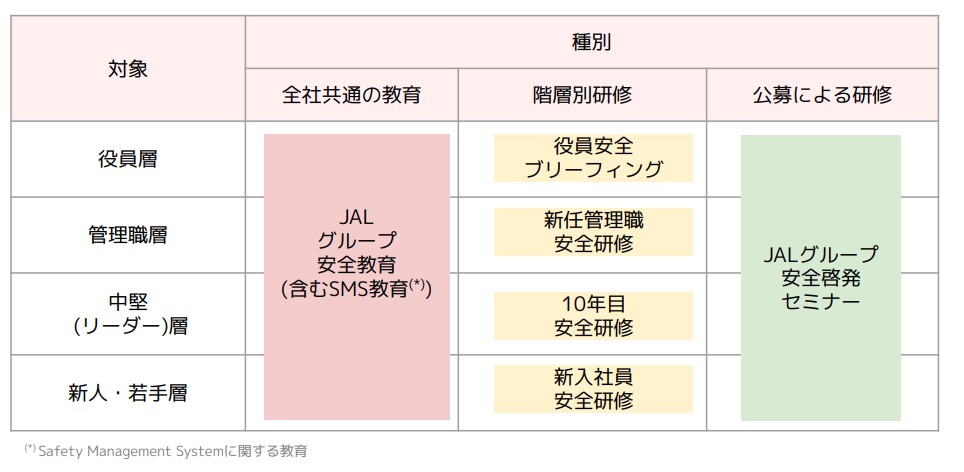

教育・訓練と安全啓発

JALグループでは、安全に係る業務に必要な技能、知識および能力を身につけるため、社員それぞれの役割・地位に応じて必要な教育・訓練を実施しています。また、必要な安全に係る情報を周知し、定期的な安全啓発を実施しています。

三現主義に基づく取り組み

三現主義とは、安全アドバイザリーグループの畑村洋太郎氏が提唱する、現地(事故現場)に行き、現物(残存機体、ご遺品など)を見て、現人(事故に関わった方)の話を聞くことで安全の本質を理解するという考え方です。

JALグループでは、「現地」である御巣鷹の尾根に慰霊登山を行い、安全啓発センターで残存機体などの「現物」と向き合い、さらには、事故に直接関わった「現人」の話を聞くことにより、意識の奥底から安全の重要性を啓発しています。

慰霊登山する様子

事故当時の状況を知る

現人の講話を聴講する様子

安全に係る教育

JALグループ存立の大前提である安全を堅持するため、日常業務に必要な知識・技術・能力を身につける教育に加え、常に高い安全意識をもった社員を育成するための教育を実施しています。

JALグループ共通の安全教育

JALグループ全社員を対象に、「安全を大前提とする意識」を醸成することを目的として、自らの業務と安全を結びつけるための教育を定期的に実施しています。さらにはJALグループや他社・他業界で発生した飲酒問題を振り返ることで意識の形骸化を防ぐとともに、自己管理の徹底に向けアルコールに関する正しい知識を再確認する教育を毎年実施しています。

JALグループ階層別安全研修

「三現主義(現地・現物・現人)」に基づき、御巣鷹の尾根への慰霊登山や安全啓発センターの見学、事故に直接携わった方々の映像視聴などを通して安全について考えます。そして、最後に自らの考えを安全宣言として言語化することで、日々の自らの行動と結びつけています。

御巣鷹の尾根への慰霊登山の様子

JALグループ安全啓発セミナー

JALグループ社員と業務委託先スタッフを対象に、安全啓発センターの見学や御巣鷹の尾根への慰霊登山、

2.5人称の視点(*)セミナー、異業種交流安全セミナーなどの社員が自発的に参加するセミナーを開催しています。国内外から職種や地域を越えて社員が参加し、安全について対話することで安全意識の向上に努めています。

*2.5人称の視点: JALグループでは社員一人一人がお客さまの立場に立って考えるため、航空のプロフェッショナルとしての専門性を備えた「3人称の視点」に、自分や自分の家族がお客さまだったらという「1人称・2人称の視点」をあわせ持った「2.5人称の視点」を大切にしています。

安全啓発セミナーでの慰霊の様子

安全文化

安全文化は、組織文化の一部であり、組織に属する人の安全に対する共通意識であり、安全管理システム(SMS)の機能を最大限に発揮させるものです。

JALグループは、歴史の中で得られた教訓を基に、2.5人称の視点や三現主義による安全意識・安全文化の醸成に取り組んでいます。加えて、これまでに培われた安全意識・安全文化をさらに育み、SMSをより一層機能させるために、「公正な文化」、「報告する文化」、「柔軟な文化」、「学習する文化」の4つの要素で具体的な行動に落とし込み、習慣化することを目指しています。

さらに、JALグループ全社員が、安全文化に対する共通の価値観を持ち、具体的に「行動」することで、SMSをさらに強化していきます。

「公正な文化」

「公正な文化」は信頼の文化とも呼ばれます。JALグループでは、社員が安全のプロフェッショナルとして行動し、知識、技術、能力を尽くして運航の安全に貢献することを前提にして、「全ての社員の安全に関わる判断や行動は、結果を問わず、尊重され、許容される」ことを安全管理規程に定めています。ただし、真に許容されない行為が発生した場合は厳正に対処し、許容される行為でも安全性を回復、維持または向上させるために必要な措置は実施します。透明性と一貫性を確保することで、社員は不利益を恐れることなく安心して安全の実現に向けて行動することができます。JALグループでは、この「公正な文化」を他の要素の大前提と位置づけ、社員の理解を促進しています。

「報告する文化」

安全管理を適切に行うには、ヒヤリハットや潜在的な不安全要素の報告が不可欠です。自発的報告制度を導入し、軽微なヒューマンエラーであってもそれを報告し、未然防止対策に活用しています。また、報告された事象に対して、「公正な文化」に基づいた透明性と一貫性のある対応がなされることで、社員が安心して報告しやすい環境を整え、報告を奨励しています。

「柔軟な文化」

不測の事態であっても安全を確保するためには、定められた規則やルールについて、その目的や設定背景を理解し、さまざまな事態への対応事例の知識を蓄積しておくことが必要です。JALグループでは全社員が常に「なぜこの手順なのか」などを自問自答することで、マニュアルの真意を理解するよう努めています。また、状況の変化に応じてスタッフの配置を見直したり、必要な増員をしたり、権限を委譲したりするような柔軟な対応ができるよう意思決定プロセスの見直しなど改善を図っています。

「学習する文化」

JALグループは、急速に変化する環境に適応し、持続的な成長・発展の実現を目指しています。安全性を継続的に向上させるために、マニュアルの定期的な見直しや改善、組織や施設、事業計画の最適化など、あらゆるものを対象に改善のサイクルを回し続けることで、常に最良の安全対策を実施しています。

安全に関わるコミュニケーション

JALグループでは、経営から現業部門へのトップダウンのコミュニケーションに加えて、現場部門から経営へボトムアップされる、双方向性を持ったコミュニケーションに取り組んでいます。さらに職場で気軽に意見や相談ができる雰囲気作りや、日々の業務に真摯に取り組む社員の貢献に対して賛辞を送るなど、職場風土や社員のやりがいに着目するさまざまな取り組みにも力を入れており、安全文化の醸成に取り組んでいます。

CLM(コミュニケーションリーダーミーティング)活動

CLMとは、風通しの良い企業風土の醸成や自発的・主体的な行動の促進、さらには現場力の強化を目的として、全国各地からさまざまな職種の社員が部門の壁を越えて集い、社内相互コミュニケーションを図る場です。参加者は、JALグループに顕在・潜在化するさまざまな課題を解決するために肉声で議論し、解決に向けて主体的に取り組むことで、つながりや幅広い視野を形成するために取り組んでいます。

経営に対する活動報告会

役員による職場訪問

経営トップをはじめ、運航、整備、客室、空港、オペレーション、貨物郵便など生産に携わる部門の役員が日頃から積極的に国内・海外の現場に出向き、社員と直接コミュニケーションを図る機会を設けています。加えて、夏期安全キャンペーンや年末年始輸送安全総点検実施時には、生産に携わる部門だけでなく、総務、経理、人財、IT企画など一般管理部門の役員も現場を訪問し、現場の抱える課題の抽出に努めています。

役員による職場巡回の様子

社員と経営による車座ミーティングの様子

社員表彰

褒める文化の醸成と安全意識のさらなる向上を目的としてJALグループ全社員を対象とした社員表彰を行っています。

「安全憲章の趣旨に則り行動したことでトラブルなどを未然に防いだ」事例や、「各種イレギュラー事例などの分析・報告を行い、知識の共有と再発防止に大きく寄与した」社員などに対して実施しています。表彰状や感謝状は、経営から直接授与しています。

安全情報の発信

経営からのメッセージなど、JALグループ全員に周知すべき安全に係る重要情報を積極的に発信しています。それらの情報の周知は紙媒体に加え、動画でも配信しています。また、安全に関わるコンテンツを含む動画は社内のポータルサイトにアップロードし、オンデマンドでいつでも視聴できる体制を構築しています。