強固なリスクマネジメント(BCMの強化)

BCM:Business Continuity Management(事業継続マネジメント)

基本的な考え方

JALグループでは、リスクを組織の使命・目的・目標の達成を阻害する事象または行為と定義しています。

事業を通じて持続的な成長と社会的・企業価値の創造を実現するとともに、リスク発生時の被害を最小化し早期収束および復旧を図るため、全社的なリスクマネジメント体制を整備し、優先リスクを選別して対応しています。

またリスク文化を醸成していくため、JALグループ全社員向けのオンラインリスクマネジメント教育や組織管理職を対象としたリスクマネジメント教育などを行っています。

未知のウイルス感染症、大規模IT障害および首都直下型地震について、事業継続マネジメント(BCM)を強化します。

さらに、サイバーセキュリティ対策を含む情報セキュリティ対策を強化します。

リスクの分類

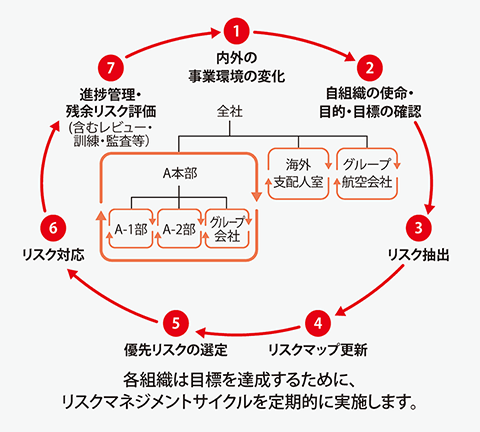

リスクマネジメントサイクル

JALグループではリスクを「個人または組織の使命・目的・目標の達成を脅かす事象または行為」と定めることで、全組織長にリスク責任者としてリスク管理を義務付けています。予防的なリスク管理のため、リスク責任者は1年に2回リスク評価を行い、優先リスクを抽出してリスク対応を講じます。リスクを統括する専門組織により、優先リスクを再評価し、そのリスク対応をワークショップ形式のコントロールセルフアセスメントを通じて強化するとともに、必要に応じてリスクコンサルティングを実施し ます。

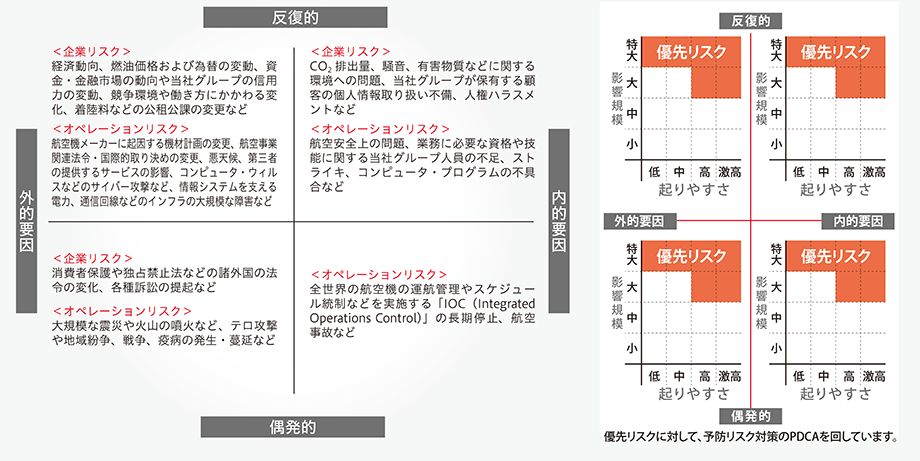

リスクマップ

反復的・偶発的・外的要因・内的要因の4つに区分した後、各区分ごとに「起こりやすさ」と「影響規模」で評価したリスクマップを作成しています。

各リスクの詳細と対応例については、事業等のリスクのページをご参照ください。

リスクマネジメント体制

JALグループのリスクを統括的に管理し経営の安定化を図ることを目的に、リスク管理部を管掌する総務本部長による統括の下、社長を議長とするグループリスクマネジメント会議を設置しています。 会議では、リスクマネジメントの基本方針、リスク調査・評価により抽出された優先リスクに対する対応策、および事業継続マネジメントなどについて審議します。

当社においては、リスクおよび各機能の責任の所在を明確にし、相互牽制機能を発揮するため、3線ディフェンスラインの考え方に則り、リスクの直接的な管理責任を持つグループ会社および事業部門を第1ライン、事業部門を支援・指導する本社管理部門を第2ライン、第1・第2ラインの行った業務を評価し、その適切性を保証し、必要な助言を行う監査部門を第3ラインと位置付け、業務分掌上で明確に定義をしています。

上記組織体制のもとで、リスク管理部門は、グループリスクマネジメント会議、取締役会の監督および主導の下で、全体的なリスクマネジメントに責任を負い、第1・第2ラインにおける優先度の高いリスクに対してコントロールリスクアセスメントやリスクコンサルティングをしています。

なお、グループリスクマネジメント会議の下部に財務リスク、および情報セキュリティリスクを専門に扱う委員会を個別に設置し、より詳細かつ頻度を高めた対応を行っています。当会議で決定された優先リスクへの対応は取締役会に報告され、必要に応じてさらなる対策が議論されるなど、重層的なリスクガバナンス体制を構築しています。航空安全に関するリスクはグループ安全対策会議において、サステナビリティ全般(環境・人権など)に関するリスクはサステナビリティ推進会議にて、リスク管理方針と必要な対応策を審議し、その内容は取締役会に報告されています。

グループリスクマネジメント会議

社長を議長とし、各部門を統括する本部長を中心に構成されています。同会議は、オペレーションリスクと企業リスクを総括的に管理することにより、グループ経営の安定化を図る役割を担っています。また、リスクマネジメント基本方針の策定、定期的なリスク調査の実施、リスク発生時の対応策、リスク監査などについて進捗報告・情報共有・意思決定を行う場として機能しています。

情報セキュリティ・個人情報保護委員会

グループリスクマネジメント会議の下部会議体として、デジタルテクノロジー本部長を委員長とし、個人情報の取り扱いおよび情報セキュリティにかかわる会議体として関係役員により構成されています。グループリスクマネジメント会議を支援すべく、意思決定に資する事前の準備ならびに決定事項の実行など実務を推進する役割を担うとともに情報管理の継続的な強化を行っています。

財務リスク委員会

財務・経理本部長を財務リスク責任者とし、社長、副社長および関係部門長などにより構成されています。同委員会は、財務上のリスクを適切に把握し会社経営に役立てる役割を担っています。具体的には、定期的に財務状況のシミュレーションを実施し、その内容を確認します。また、経済危機や大規模災害などのリスクイベントが発生し、会社業績に重大かつ定量的な影響を与えると判断した場合は、当該リスクの影響額を試算し、必要に応じてグループリスクマネジメント会議と共同してリスクに対応します。

グループ安全対策会議

日本航空の社長を議長とし、安全統括管理者、議長が指名する役員およびグループ航空会社社長で構成されています。当会議は、安全管理に関する重要な方針の策定を行い、企業活動の実態把握に努め、必要に応じてその組織、体制、各種施策の見直しを行うことにより、グループ全体の安全を実現し、安全管理を推進する役割を担っています。

グループ航空安全推進委員会

グループ安全対策会議の下部会議体として、各本部間およびグループ航空会社間の安全にかかわる連携の維持・強化を図ることでグループ全体の航空運送における安全性を向上させることを目的としています。日本航空安全推進本部長(委員長)、委員長が指名する日本航空の安全管理担当部門長、および各グループ航空会社の安全管理統括管理者または安全担当役員をもって構成されています。

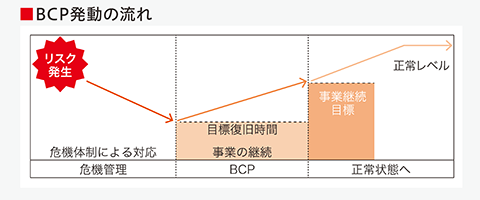

BCM(Business Continuity Management)の強化

社会インフラの一翼を担う公共交通機関としての使命を果たすべく 事業継続マネジメントを推進し、有事の際にも適切に業務を遂行できる体制を構築しています。

未知のウイルス感染症、大規模IT障害、および首都直下地震に対しては個別のBCPを定め、お客さま・社員・家族・関係者の安全を守るとともに、JALグループの重要業務である予約・案内業務を含む航空運送業務と、支払い・精算業務を継続するために、必要な方針や体制などの基本事項を定めています。

BCPの実効性と有効性を向上し続けるために、外部専門家の知見も活用しつつ定期的な訓練を行うとともに、随時BCPの改定を行っています。

JALグループの事業継続能力は各種評価機関から高い評価を得ています。

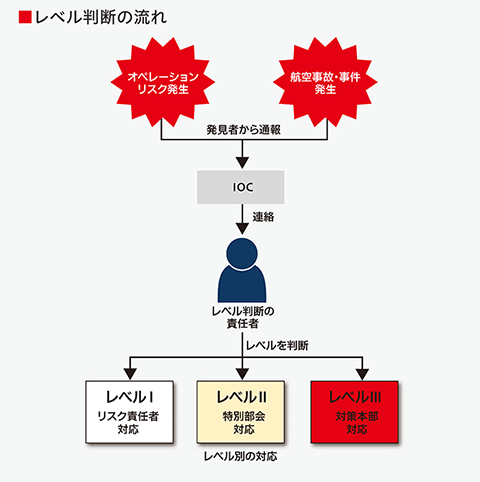

危機管理体制

航空の安全や保安、自然災害やパンデミックその他航空運送事業の遂行に関わるリスクの発生、またはその恐れがあることを察知または確認した場合、JALグループでは事態の状況に応じた危機管理レベル(レベルI~III)を責任者が迅速に判断し、即応できる体制を整えています。近年では新型コロナウイルスの発生・感染拡大に伴う事業継続計画(BCP)の発動、またロシアによるウクライナ侵攻に伴う特定地域や空路における安全・保安へのリスクに対応するため、それぞれ対策本部を設置して情報の収集・分析、および対処に当たっています。また常日頃から演習や教育訓練を定期的に実施し、社員一人一人の危機管理意識の向上に努めています。

情報セキュリティ対策

高度情報通信社会における情報セキュリティの重要性に鑑み、JALグループの情報セキュリティの強化に努めています。