限られた資源の有効利用

基本的な考え方

JALグループでは、資源循環型社会の実現に向けて、JALグループ環境方針にもとづき、各事業のプロセスにおける4R*(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)を推進しています。

*Refuse「リフューズ」、Reduce「リデュース」、Reuse「リユース」、Recycle「リサイクル」の頭文字の4つのRをとって4Rと呼んでいます。Refuseはごみになるものを持ち込まない、Reduceはごみを減らす、Reuseは繰り返し使用する、Recycleは資源として利用することを意味します。

プラスチック使用量の削減

使い捨てプラスチックは石化由来資源を原料とした化合物であり、生分解性が低く、焼却処分しない限りは自然環境中に残るため、海洋への流出などにより海の生態系に深刻な被害をもたらしています*1。石化資源を使用し生成する際に発生するCO2は、製造されるプラスチックの量の約1.89倍*2とも言われていますが、廃棄の際にも焼却されることでCO2が排出され、石化由来プラスチックは世界的な気候変動の一因となっています*3。日本の一人当たりの使い捨てプラスチックの排出量は世界第2位であり*4、またプラスチックに関連する化学物質の潜在的な悪影響の可能性も懸念されています*5。

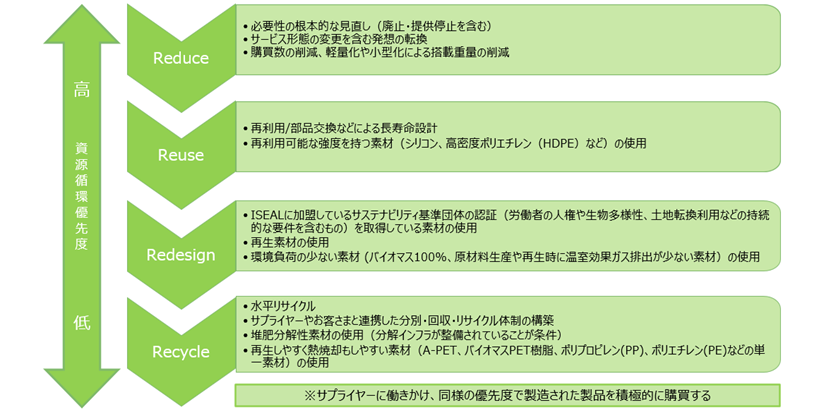

豊かな地球を次世代に引き継ぐ責任を果たすためには、従来型の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムを見直し、環境、経済、社会を統合的に向上する循環型経済社会へと変革していくことが不可欠です。JALグループは、JALグループ環境方針に基づいて「資源循環の優先度」を独自に定め、公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)の専門的なアドバイスを踏まえ、持続可能性・生物多様性・リサイクル性や資源効率、再生時の温室効果ガス排出も勘案した「代替素材ソリューション[385 KB : PDF]別ウィンドウで開く」を策定し、この問題に取り組んでいます。

JALグループは、3R(Reduce/Reuse/Recycle)+1(Redesign)の推進により、機内・ラウンジにおいてお客さまに提供する全ての使い捨てプラスチック用品について、2025年度までに「新規石油由来全廃」、空港・貨物においては「環境配慮素材へ100%変更」に挑戦します。

*1 エレン・マッカーサー財団 “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics”

*2 CIEL(Center for International Environmental Law)”Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet(2019)”

*3 世界経済フォーラム”The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (2016)”

*4 UNEP(国連環境計画)”Single-use Plastics: A roadmap for Sustainability(2018)”

*5 UNEP(国連環境計画)”Chemicals in Plastics - A Technical Report(2023)”

なお、JALでは食器へのPFAS(有機フッ素化合物)の使用を禁止しています。

機内・ラウンジの取り組み

お客さまにお渡しする機内・ラウンジの使い捨てプラスチックサ―ビス用品(2019年度実績:1,967トン)の削減に取り組んでおり、2023年度末の時点でこのうち57.6%の削減を実現しました。ラウンジは2023年度に対応を完了ましたが、機内も2025年度までに新規石油由来使い捨てプラスチックの全廃を実現します。

Reduce

使い捨てプラスチックは、まずはそのサービスアイテムの必要性を見直し、サービス実態に合わせ不要なプラスチック製品を廃止していくことが重要です。到着した航空機やお客さまが退出された後のラウンジでの使用状態を詳細に調査し、カミソリや歯ブラシなどをお客さまのご要望ベースでの提供に変更しました。また、廃止はできないものの、発想を転換してサービス形態を変えることでReduceすることも可能です。例えばラウンジでは、おしぼりディスペンサーを導入することで、プラスチックである包材自体の使用をやめることとしました。また、おつまみも個包装をやめ、お客さまにスプーンで取っていただくことでプラスチックを減らしています。

認証紙に変更した歯ブラシとその包材

おしぼりディスペンサーの紙おしぼり

個包装から変更したおつまみ

Reuse

資源を有効に活用し長期間何度も使えるようにすることは、使い捨てからの脱却を意味します。Reduceできないプラスチック製品を再利用できるように仕様を見直して製品設計をすることは、資源管理の観点から極めて重要な取り組みです。例えば機内の座席のヘッドレストカバーはこれまで使い捨てのプラスチック(不織布)でしたが、ヘッドレストカバーを再使用可能な合皮に変更しました。

また2024年6月からは、JAL国際線で提供される機内食の副菜容器に、JALUXとカネカが共同で開発を進めてきた100%バイオマス由来のGreen Planet®製の容器別ウィンドウで開くを採用しています。

強化してReuseできるようにしたウェルカムドリンクカップ

素材を変えReuse化したヘッドレストカバー

100%植物由来のReuse食器

Redesign

衛生の観点などさまざまな制約で使い捨てを継続する場合には、単に素材を変更するだけでなく、その代替素材の持続可能性にも配慮する必要があります。石油由来原料を一切使用しない製品への転換や資源が有効利用できる素材への転換を目指します。JALグループではこれを“Redesign”と呼んでいます。「代替素材ソリューション[385 KB : PDF]別ウィンドウで開く」に基づきさまざまなアイテムを“Redesign”し、新規石油由来原料を使用しない持続的な素材へと転換しています。具体的には、認証紙、廃棄予定の認証農作物由来100%原料、100%再生プラスチックへの転換を行っています。

認証紙のカップと蓋

認証紙の主菜用の容器・蓋・トレーマット

100%植物由来のカトラリー包材

再生プラスチック100%の小鉢用の蓋

100%植物由来のラウンジおむすびの包材

100%植物由来の機内販売ショッピングバッグ

Recycle

再生前と同じ用途の製品に再生する「水平リサイクル」は、その資源が持つ特性をそのまま再活用できることから資源効率の面で大変優れていると言われていますが、その実現には優れたリサイクル技術を持つ会社との連携が不可欠です。

航空機が到着すると、使用済みのペットボトルは通常焼却(熱回収)となってしまいますが、JAL独自の取り組みとして客室乗務員が機内において分別し、機内食会社やリサイクルが可能な技術を持つ会社と連携してリサイクルを実施、飲料メーカーの再生ペットボトルへの「水平リサイクル」を実現しています。

その他の取り組み

サービスアイテムとして市販品を購買して提供している場合にも、サプライヤーの製品が、JALの「資源循環の優先度」に合致しているものを積極的に購買しています。機内で機内食とともにご提供しているミネラルウォーターのペットボトルを、クリアーウォーター津南社の協力を得て100%再生ペットボトルに、また、エコノミークラスで提供しているサラダのカップを、再生プラスチックを使用したタイプに全路線で変更しています。

空港・貨物の取り組み

空港

地球温暖化や海洋汚染の原因となる使い捨てプラスチック製品削減のため、国際線(日本発ならびに海外発便)は2021年9月1日、国内線は同年10月1日以降、空港内チェックインカウンターにてお手荷物をお預かりする際のビニール袋の提供を終了しました。梱包をご希望のお客さまは、お客さまご自身で事前に十分な梱包をしていただくようご協力をお願いしています。

また、地球温暖化や海洋汚染の原因となる石油由来製品削減のため、国内線機内・空港で配布している機内持ち込み手荷物収納袋(不織布)の提供を2024年1月に全て終了いたしました。お手荷物のカバーをご希望のお客さまには、お客さまご自身でご用意いただくようご協力をお願いいたします。

貨物

医薬品や食品といった生活必需品などを航空貨物として輸送する際に、濡損防止のためポリエチレンシートを使用しています。こうしたプラスチック資材を新規石油由来の原料を低減した製品へ 切り替えを進めています。 また輸送時利用したプラスチック資材を廃棄せず、株式会社リプロにて地籍調査事業で使用される境界杭などへリサイクルしています。ICタグを内蔵した情報杭がいくつかの観光地に設置されており、スマートフォン経由で現地情報を配信するなど地域活性化にも貢献しています。加えて、空港で活用できるビニール袋へのリサイクル(成田国際空港株式会社)などの取り組みを開始しています。

ステークホルダーとともに

プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025

2022年2月、JALグループは、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)が主催する「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025別ウィンドウで開く*」への参画を表明しました。

WWFジャパンや他企業と対話をしながら容器包装・使い捨てプラスチックに関する取り組みを推進していくことで、JALグループの使い捨てプラスチック削減への挑戦を加速させていきます。

* プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025:2025年までに、容器包装/使い捨てプラスチックについて、それを使用する商品製造、取り扱うメーカー、リテーラー、旅行ホテル、レストランなどが以下5つの取り組みを行うこと。

プレスリリースは、こちらをご覧ください。

食品廃棄削減

世界全体の食品は、そのおよそ40%が損失・廃棄されていると言われています*1が、一方で、食品の生産・輸送・加工・流通・廃棄を含めた食料システム全体の温室効果ガス排出量は、世界の排出量の21~37%にもおよび*2、廃棄だけでも8~10%(航空部門の排出量の約5倍)を占め*3、また最大で 80%の生物多様性の損失の要因になっていると推定されています*4。食品廃棄はもはや地球規模の重大な問題であり、豊かな地球を次世代に引き継ぐ責任を果たすためには、食料システム全体の廃棄を減らすことが不可欠な社会的責務となっています。

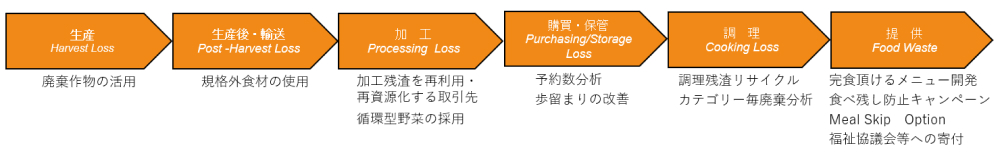

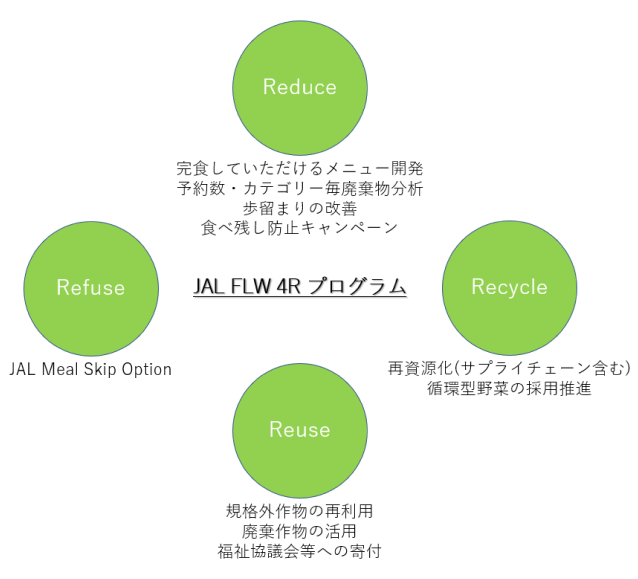

JALグループでは資源循環の観点に即した取り組み(”JAL Food Loss & Waste 4R プログラム”)を行っています。食品廃棄量を食品のカテゴリーごとに毎月モニター*5して分析を行う一方で、調理工程やサプライチェーン上の廃棄食品の循環再利用に取り組むことで、食料資源の有効活用を行っています。

JALの取り組みは世界の航空会社の中でも先駆的・挑戦的な内容であり、より一層の削減に向け取り組んでいきます。

*1 英WWF(世界自然保護基金)「DRIVEN TO WASTE:THE GLOBAL IMPACT OF FOOD LOSS AND WASTE ON FARMS (2021)p.6

*2 「温室効果ガスフラックスに関するIPCC(気候変動に関する政府間パネル)特別報告書」(2019年)

*3 国連環境計画「食品廃棄物報告書2024年」

*4 国連食料システムサミット行動宣言(2021年)

Statement of Action on the UN Food Systems Summit (2021)

*5 食品廃棄データの集計に関しては世界資源研究所(World Resources Institute,国連FAO・UNEPなども参加しているイニシャティブ)が提唱する“Food Loss & Waste Protocol”を参考にしています。

Reduce

食品のライフステージサイクル(購買~調理~提供~廃棄)全体での削減を実施しています。機内食調製会社であるジャルロイヤルケータリング(以下JRC)では、発生する食品廃棄量を食品のカテゴリーごとに毎月分析し、調理の工夫やより精緻な食材在庫管理や予約数の分析などによる歩留まりの改善に取り組んでいます。歩留まりは着実に改善しFY23は4.4%となっています。

食べ残しの食品は検疫のルールにより、全量焼却することが世界的に定められており、堆肥や飼料などへのリサイクルはできません。そこで、JAL独自の取り組みとして、機内では全ての路線のメニューカードや機内エンターテインメントの機内食ご紹介の動画などに「おいしく食べきっていただくことは環境にやさしい」旨を記載し、お客さまへ食べ残し削減へのご協力をお願いしています。

メニューカードに記載されたJALグループからお客さまへのメッセージ

Recycle

JRCでは、2022年7月以降、国際線の機内食を調製する際に調理過程で出る食品の残渣のうち、リサイクル可能な全てを堆肥にしています。*6

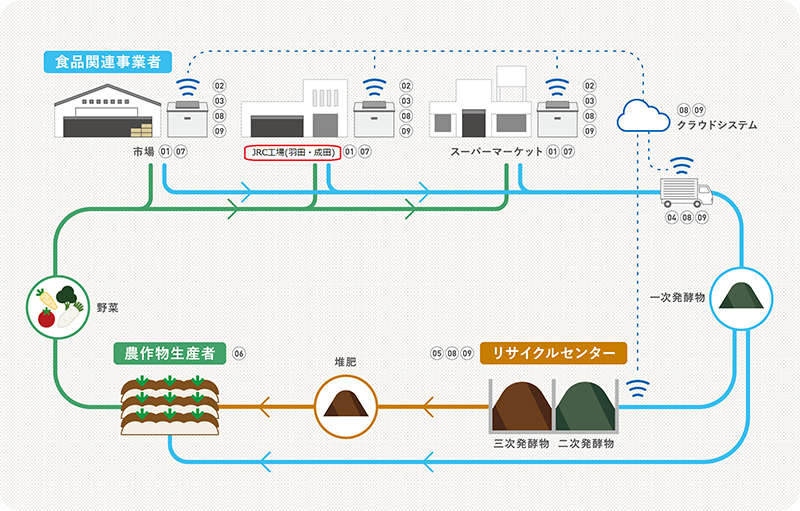

NTTビジネスソリューションズ社・他の食品会社・市場などと連携したスキームを活用し、JRCで発生した調理残渣をJRC工場内の専用の発酵機を使用して一次発酵させて堆肥化を行っています。

また、JRCが加工処理された食材を購買する場合には、食材のカットの過程で発生した残渣を堆肥化するサプライヤーのみから仕入れていますが、その堆肥を使用して生産された循環型野菜を食材とする機内食メニューを提供しています。肉のカットにおいて発生する端材はサプライヤーが端材をひき肉として再利用し、ハンバーグとして沖縄などのレストランで提供されています。

食品残渣のリサイクルフロー図

循環型ほうれん草を使用した機内食

フミコの洋食 SDGs~未来の食材50のリストからの一皿

*6 貝の殻や魚介・肉の太い骨など一部の残渣は堆肥化や飼料化などができませんが、これらの残渣は全て熱焼却・熱回収(サーマルリサイクル)を行っています。また廃油は専門のリサイクル会社にて全量石鹸などにリサイクルしています。

Reuse

食品廃棄には食べられる部分の廃棄だけでなく、生産や流通などの過程で廃棄される非可食部が含まれていますが、この活用を図ることはサプライチェーン上の食品廃棄削減につながります。JALでは、食料システム全体の最上流である生産の段階で廃棄される作物や食品の再利用・活用の工夫を行うことでこれらの食品廃棄の削減に取り組んでいます。

例えば、ブロッコリーの茎は栄養価が高く、またブロッコリー本体と比べても美味しさでも遜色がないにもかかわらず、収穫などの際に廃棄されています。アスパラガスの茎、玉ねぎの皮などをスープに、また大量に廃棄され環境問題ともなっているコーヒー豆の殻をカクテルに使用するなど、畑での食品廃棄(ハーベストロス)の課題に取り組んでいます。

凸凹スープ第6弾

規格外の枝豆を活用

廃棄されるコーヒー豆の殻を

使用したオリジナルカクテル

冷凍して賞味期限を

延長した規格外のフルーツ

また、生産者が愛情を込めて育てたにもかかわらず、形に歪みやキズなどがあると「出荷規格外」という理由で廃棄されてしまいます。この生産・収穫後の食品廃棄(ポストハーベストロス)を削減する取り組みとして、通常なら廃棄される規格外のサツマイモを使用して焼酎を醸造したり、規格外の大豆をスープにしてラウンジで提供したり、また規格外のフルーツを急速冷凍して賞味期限を延長し、機内で提供しています。

Refuse

-

食品廃棄データを分析するなかで、特に深夜便などにおいてお食事が不要、もしくは多く食べ残されるお客さまが一程度いらっしゃることから、機内食の事前キャンセル受付サービス("JAL Meal Skip Option"別ウィンドウで開く)を提供しています。このサービスは、お客さまが食品廃棄へのRefuseの意志をお示しできるようにしたものであり、世界の航空会社で初めての国際線の取り組みです。

また本サービスは、特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalが取り組む日本初の社会貢献プログラム「TABLE FOR TWO(TFT)プログラム」の対象メニューとして設定されました。お客さまに事前キャンセルしていただいた機内食1食ごとに、JALからTFT事務局に一定額が寄付され、その寄付金は、飢えに苦しむ開発途上国の子どもたちのための学校給食事業に充てられます。 -

機内ごみのリサイクル

JALグループ環境方針にもとづき、資源循環の観点からJAL独自の取り組みとして、客室乗務員が機内において回収・分別し、リサイクル会社などと連携して機内ごみのリサイクルを実現しています。

機内食会社やリサイクル会社などと連携し、アルミ缶・ペットボトル・新聞や機内誌などの機内ごみのリサイクルを行っています。通常だと焼却(熱回収)となってしまうペットボトルを、飲料メーカーの再生ペットボトルなどに資源循環しています。リサイクルによる資源循環を促進するためには、廃棄する瓶や缶などの分別の精度がとても重要であるため、定期的に分別率とリサイクルの実現率をモニターし、必要な改善を行っています。

ジャルロイヤルケータリングに設置している

機内ごみの集積ボックス

機内から回収されたごみ:

ペットボトル、アルミ缶、ビン

2022年12月より日本製紙グループと共同で、国内線の対象便にて機内サービスで使用した紙コップの分別回収・リサイクルを実施しています。回収された紙コップはこれまで段ボールなどに再生されていましたが、紙コップメーカーである東罐興業株式会社との三社協働により、2024年6月「紙コップから紙コップへ」の水平リサイクルを実現しました。今後も分別回収対象便の拡大検討など、資源循環の促進に向けて取り組みを加速していきます。

水資源の保全

JALグループでは、水資源問題に対応するため、使用量の削減と保全に努めています。航空機整備工場では、上水使用量を前年度対比1%削減を目標に掲げています。 機体の修理工程や部品洗浄過程で使用する1日当たり約240立方メートルの純水は、処理施設で再生・循環させています。工場排水は、法令・条例に厳粛に対応しており、整備工場に併設する排水処理施設では、基準にもとづいた水質管理の徹底と保全に努めています。工業用水の使用はありません。地上施設では、一部の施設での中水の利用や日々の節水に取り組んでいます。

削減施策

- 冷暖房運転時間の短縮による冷温水使用量の削減

- 手洗い場やトイレの水洗タンクからの流量変更

- 洗機排水処理施設水槽清掃時の処理水の再利用

- 節水お願い貼り紙や呼びかけの実施

その他の取り組み

ペーパーレス化の推進

運航乗務員や客室乗務員のマニュアルの紙媒体廃止や、ワークスタイル変革によるリモート会議の実施を進めることでペーパーレス化を推進し、事業系ごみ削減と業務効率化との両立を図っています。

貨物事業では、お客さまと当社の運送契約書であるマスターエアウェイビル(航空貨物運送状)や、付随書類の電子化によるペーパーレス化を目指すことを通じ、紙資源の節約と業務効率化に貢献しています。2025年度までにJAL便における完全電子化を目標としています。

オフィス什器の削減とリユース、リサイクル

JALグループでは、社内においてもさまざまな資源循環活動を実践しており、オフィスでは個人の席を指定しないフリーアドレス化を推進しています。それに伴い机に置く必要がなくなった什器類などのリユース、リサイクルを推進しています。