エンゲージメント

基本的な考え方

JALグループ最大の強みである多様な人財の力を最大限に引き出すために、社員一人ひとりがやりがいや働きがいを感じるエンゲージメントの高い職場環境を創りあげます。

「人財ポートフォリオ」「DEI」「キャリア/リスキル」の各種施策や、JALフィロソフィを通じた組織活性化や健康経営を推進していくことにより社員のエンゲージメントの向上を図ります。これにより、生産性を上げ、得られた成果を適切に人的資本投資に回すことで、さらにエンゲージメントを高める好循環を実現していきます。

社員エンゲージメント

JALグループでは、社員エンゲージメントを人財戦略上の重要な要素の1つに位置付けています。

調査にあたっては組織活性度調査(ES調査)を全社的に行い、その中でキャリアや報酬等エンゲージメントにつながる質問項目を抜き出し、その質問に対して好意的な回答をしている社員の割合を指標化、向上に努めています。

JALグループでは、エンゲージメントの向上にあたっては、「人財ポートフォリオ」「DEI」「キャリア/リスキル」の施策と、「多様な働き方の推進」や「ウエルネス推進」に関する施策を進めることが重要と考えており、エンゲージメントを高め業務に取り組んだ結果、生産性が上がり、得られた成果を適切に社員投資に回すことで、さらにエンゲージメントを高めるという好サイクルの実現を目指しています。

なお、JALグループでは営業利益やEBITの達成額に応じた業績連動型賞与を支給しています。

また、経営と社員が一体となって企業価値向上を実現するため、従業員持株会を設けています。

当該制度に参加している企業に所属する社員が対象となっています(JALグループ外からの出向者および海外現地採用者を除く)。

多様な働き方の推進

時間や場所にとらわれない働き方

時間と場所に捉われない働き方を実現するため、テレワークを推奨しています。JALのテレワークの特徴としては、申請理由を問わず、また育児や介護を行っている社員のみならず全社員を対象としている点です。2014年度に在宅制度のトライアルからスタートし、自宅以外の実施や勤務時間の分割を認める、といった改善を少しずつ重ね、現在のテレワーク制度となりました。毎年、着実に利用者数が増加し、2023年度は年間のべ約232,000人の利用がありました。

また2017年7月からは、休暇期間中にテレワークでの業務を認める「ワーケーション」*1を導入しました。これにより、長期休暇取得の際、急な会議が入っても休暇の日程変更をしなくて良いだけでなく、旅行先に長く滞在することが可能となりました。更に2019年5月からは、出張先で休暇を取れる「ブリージャー」*2を導入し、休暇制度の多様化が進んでいます。

その他、2022年には、サテライトオフィス運営会社と契約を行い、外出先のすき間時間の有効活用などを行っている他、既存の施設を所属以外の社員にも開放することで、業務内容や滞在先に合わせ働く場所を決めるといった柔軟な働き方を可能としています。

*1 「ワーケーション」・・・「ワーク」と「バケーション」の造語。

*2 「ブリージャー」・・・「ビジネス」と「レジャー」の造語。

労働時間の適正化に向けて

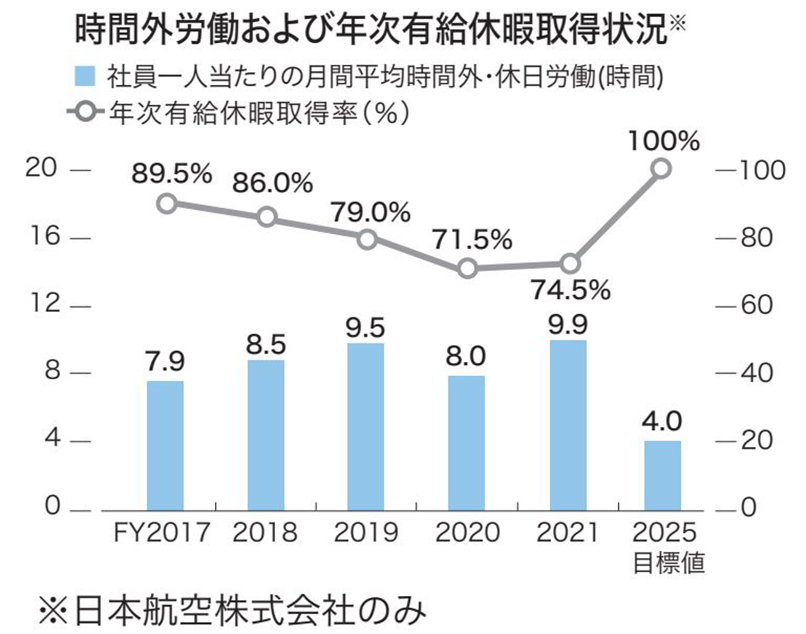

JALグループでは育児・介護など時間的制約のある社員もフェアに働ける土壌を育み、誰もが活躍できる会社を目指しています。また業務に効率的に取り組み、生産性を高めることで、生み出された時間を心身のリフレッシュや自己啓発に充て、その経験・価値を社内に還元することが企業の成長にもつながるとの考えから、年次有給休暇の計画的な取得と合わせ、労働時間の適正化を図っています。

2023年度は年次有給休暇取得率16.9日(84.5%)、一人当たりの月間平均時間外・休日労働時間は9.7時間でした。総実労働時間1,850時間を目指して取り組んだ結果は1,876時間となり、目標の98.6%まで到達しています。また2018年度より時間単位年休・スーパーフレックス制を導入しており、より柔軟な働き方ができる仕組みを整えています。

※総実労働時間(年間)=年間所定勤務日数×所定勤務時間(8時間)+時間外・休日労働時間―((年次有給休暇日数+特休日数+欠勤の日数)×所定勤務時間(8時間)

新しい働き方への挑戦

テレワークやワーケーション、ブリージャーなど時間と場所に捉われない自由な働き方と合わせ、オフィスについても進化しています。2019年3月には、社員間のコミュニケーションの創出を目的に、JAL本社の天王洲ビル25階にSKY TERRACE(スカイテラス)をオープンしました。イベントスペースやカフェを備えたコミュニケーションスぺースで、休憩や打ち合わせなど様々な用途で利用されています。

また、一層のワーケーション、ブリージャーの推進のため、2022年2月に他企業・自治体の皆さまとともに共創型コミュニティ「ワークスタイル研究会」を発足しました。議論や実証を繰り返しながら、ワーケーションを社内外に広げていくための活動を行っています。その他、ワーケーションの新しい形として、社員が地方の社会貢献活動に参加するしくみも整えています。そこでは、社員が仕事以外の新たな経験を積み、そこで得られたノウハウをさらに仕事で活かすといった循環が生まれています。

これらの新たな取り組みを通じ、時間と場所に捉われない働き方を一人一人が実現していくことはもちろん、社員が自律的に働くことで、生産性の向上や新たな価値の創造にもつなげていきます。

SKY TERRACEの様子

両立支援制度

JALでは育児や介護などと仕事の両立を支援する制度の整備や風土の醸成を行っています。社内では、イントラネットや座談会などを通じて各種制度、ロールモデル、取り組み内容を紹介し、男女問わず制度を活用できるよう推進しています。また、次世代育成支援への取り組みが評価され、2008年6月に初めて次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けています。詳しくは「次世代認定マーク取得」をご覧ください。

育児

制度

- 妊婦通勤緩和措置

- 妊産婦が保険指導または健康診査を受けるために必要な時間の確保

- 産前地上勤務および産前休職

- 育児休暇(女性の出産特別休暇と男性の育児休暇)

- 育児休職(最大で子が満3歳になる月末まで)

- 育児時間

- 看護休暇

- 短時間勤務、短日数勤務

- 時間外労働免除、制限、深夜業の制限

- 企業主導型保育園

- 女性優先休養スペース

風土

- 育児休職者座談会(ママカフェ)

- 育児中の男性社員に向けた座談会(パパカフェ)

- 育児休職前後の面談

介護

制度

- 介護時間

- 介護休暇

- 介護休職(1年6ヶ月以内)

- 時間外労働免除、制限、深夜業の制限

風土

- 仕事と介護の両立支援セミナー

- 介護予防チャーター、介護予防ツアー

その他

制度

- 不妊治療休職

- 配偶者転勤同行休職

ウエルネス推進

JALグループは、一人ひとりを尊重し、職場を働きがいあふれるものにするため、DEI推進・ワークスタイル変革とともに、ウエルネスを推進します。

最大の強みである社員一人ひとりが明るく元気に活躍するために、安全衛生管理に加え、社員自身とご家族の心身の健康づくりを進めます。さらに、すべてのステークホルダーの健康づくりに貢献すべく取り組みます。

そのために、JALグループ健康増進プロジェクト「JAL Wellness 2025」を通じて、健康を社員同士で支え合い助け合いながら、社員一人ひとりが高い健康意識を持つことを通じ、ウエルネスをJALグループの文化とします。また、お客さまの健康につながる商品・サービスを提供します。