人権の尊重

基本的な考え方

JALグループは、人権の尊重が普遍的な価値であり、企業理念の実現と一致するという考えに基づき、あらゆる人々に対する人権尊重の責任を果たします。

その責任を果たすために、2019年には「JALグループ人権方針PDF」を制定しました。

またサプライチェーンに特化した内容として「JALグループサプライヤー行動規範PDF」も制定しています。

現代奴隷法への対応

JALグループでは、英国現代奴隷法第54条第1項および豪州現代奴隷法第16条、カナダのサプライチェーン上の強制労働および児童労働防止法第11条の定めに基づいて、JALグループおよびそのサプライチェーンにおける奴隷労働や人身取引を防止するための取り組みを行っています。詳しくは現代奴隷法への対応をご覧ください。

人権デューデリジェンスの概要

JALグループは、人権尊重の取り組みを進めるため、以下のとおり、人権デューデリジェンスの仕組みと運営および苦情処理メカニズムについての社内規程を策定しました。

当該規程に基づき、毎年度グループ全社を対象とした人権リスク調査を行い、人権にかかわるリスク評価と課題の抽出、 社外有識者との対話などを経て、年度ごとに特に重要となる課題を特定し、人権に対する負の影響の排除に向け具体的に取り組んでいます。

社内規程で定めた内容

- 「JALグループ人権方針」に則った、人権尊重の手段としての「人権デューデリジェンス(以下、「人権DD」)」の仕組みと運営

- JALグループの事業により人権に関し負の影響を受けている、あるいは受けるであろうと考えられるステークホルダーが直接懸念を表明するための仕組みである「苦情処理メカニズム」の構築

人権デューデリジェンス(人権DD)の仕組みと苦情処理メカニズム*

以下のとおり、毎年度1~10の流れに沿って人権尊重の取り組みを実施しています。

*苦情処理メカニズム(苦情受付窓口)について

各種ステークホルダー(サプライヤー、お客さま、社員)が人権に関して直接懸念を表明するための重要なコミュニケーション機能(サプライヤー相談窓口(JALサプライヤーホットライン)、各種サービス窓口別ウィンドウで開く、社員相談窓口(グループホットライン))を「苦情処理メカニズム」として位置づけ、早期かつ直接的に必要な是正を行うことを可能とすべく、人権DDと一体的な運営を行います。

守秘義務および通報者の不利益禁止を徹底し、匿名での通報も可能とすることで、通報しやすい体制を構築しています。

人権リスクの特定と評価

JALグループでは、事業ごとの各段階における人権リスクの特定を行っています。さらに、NGOや社会的に提起されている問題を参考に、専門家の意見を反映しながら、潜在的な人権リスクの(1)影響度と、(2)起こりやすさについて、リスクマップを使用して特定されたリスクを評価しました。それにより、人権に関する重点課題と改善計画を策定しています。

リスク評価の結果、当社はいかなる人権侵害も行っていないことが判明したため、人権侵害に対する緩和、是正措置は講じていません。

JALグループはあらゆる人権が尊重され、安心して活躍できる社会の実現に向けて、今後も人権侵害を起こさぬよう、以下の人権尊重の取り組みを進めていきます。

具体的な取り組み

JALグループは、事業活動を通して、全ての人権が尊重され、安心して活躍できる社会の実現を目指します。そのために、人権方針に則り、サプライヤー・お客さま・社員などあらゆるステークホルダーの人権の尊重に努めています。

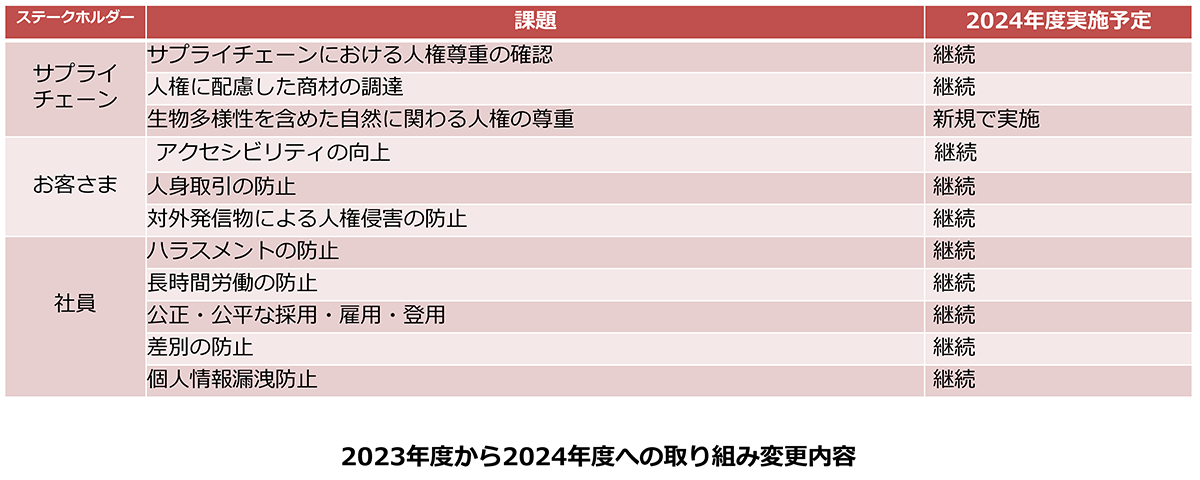

2023年度は人権デューデリジェンスの流れに沿って重点課題を10項目設定し、取り組みました。これらの取り組みのレビューや有識者との対話を踏まえ、2024年度は1項目追加して、合計11項目の課題に取り組むことで、引き続き事業を通じた人権の尊重に取り組んでいきます。

サプライヤー

お取引先さまとともに、人権尊重、適正な労働慣行など、持続可能なサプライチェーンの構築に努め、リスク評価とモニタリングを実施し、サプライチェーンにおける健全性を確認していきます。また、ステークホルダーとの対話を通じた人権の尊重や、機内やラウンジなどで提供するサービス用品やお食事について、人権に配慮した商材の調達に努めます。

サプライチェーンにおける人権尊重の確認

〔これまでの取り組み〕

2020年4月の制服刷新に備え、中国・ベトナムの海外サプライヤーに対して、現地を訪問しSMETA監査を実施しました。監査結果をもとに、早急な改善が望まれる項目については改善要請を行い、お取引先さまと協力しながら、要請事項について全て改善したことを確認しました。

2023年度は、当社との結びつきが深く、ESGの観点で重要度の高い重要な一次サプライヤー60社の特定を行いました。当該企業に対する自己評価アンケートの発信、また一部企業に対しては実地監査も開始しています。

*サプライチェーンにおける責任あるビジネス慣行の実現を目指し、企業の倫理情報を管理・共有するプラットフォームを提供する、2004年に英国で設立された非営利団体(Supplier Ethical Data Exchange)

〔今後に向けて〕

2024年度は、自己評価アンケートによる確認を進め、アンケート結果の評価に基づき、2025年度末までに実地でのコミュニケーションや確認を行っていきます。

縫製工場の様子

人権に配慮した商材の調達

〔これまでの取り組み〕

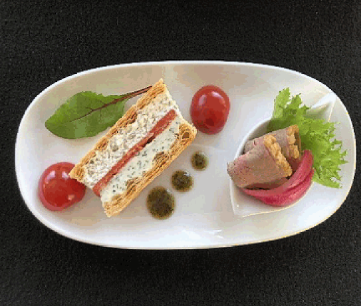

客室・ラウンジにてお客さまに提供するサービス用品やお食事について、2018年9月から林業や農場、漁場での労働者の人権に配慮した認証品の採用を開始しています* 。コーヒーはRAINFOREST ALLIANCE認証、紙製品(紙コップ・紙ストロー・メニューカードなど)は森林資源に配慮された国際的な認証、水産物はMSC/ASC認証、野菜などの農作物はASIAGAP認証をそれぞれ取得した認証品の提供を開始しています。コーヒーは2019年にRAINFOREST ALLIANCE認証に全て置き換えを完了し、2023年度は紙製品を94.4%置き換え(対前年比+6.6%)、水産物・農産物は11種類を使用しました。また、グループ会社のJAL Agriportでは自社の農園でASIAGAP認証を取得しており、その農園で採れた農作物を機内食などでも活用しています。

*児童労働、強制労働、劣悪な労働環境、低賃金、ジェンダー不平等など、および先住民族の土地権の侵害など

〔今後に向けて〕

2024年度は、機内サービスアイテムにおける森林資源に配慮された国際的な認証紙の利用率を98%まで上げることを目指します。今後も積極的にサプライチェーン上の労働者の人権に配慮した認証品の採用に取り組み、お客さまに提供するサービス用品や食材を認証品へ置き換えていきます。

MSC認証を取得した食材を使用した機内食

生物多様性を含めた自然に関わる人権の尊重

〔これまでの取り組み〕

地域の方々の人権を尊重することが、その方々が維持している生物多様性を含めた地域の自然を守ることに繋がり、また地域の自然を守ることが、そこに住む方々の居住権などの人権を尊重することにつながるとの認識のもと、取り組みを進めています。

〔今後に向けて〕

2024年度は、バリューチェーン上にいる地域の方々との対話を行い、地域の方々が抱える人権問題の把握に努めます。

お客さま

誰もが旅を通じて、より豊かな人生を楽しめる社会の実現を目的としたアクセシビリティの向上、航空輸送による人身取引への加担防止を目的とした人身取引の防止、また対外発信物による意図しない人権侵害を行わないように、対外発信物による人権侵害の防止の3つに重点的に取り組みます。

アクセシビリティの向上

〔これまでの取り組み〕

「JALグループ アクセシビリティに関するサービスポリシー別ウィンドウで開く」に基づき、全てのお客さまに、ストレスフリーの実現とさまざまな旅の選択肢を提供することを通して、旅を通じた楽しさ・豊かさの創出に取り組んでおり、2023年度は以下の取り組みを行いました。

- 社員教育

アクセシビリティ全社員教育の継続に加え、障害者差別解消法改正浸透のための教育を実施 - 環境整備

国内自営ラウンジに車いす優先エリアを設定

国内空港でのローカウンター設置(大分空港、鹿児島空港) - 情報発信

電動車いす受託フローの掲載(お手伝いを希望されるお客さまへのご案内ページ)

車いすをご利用の方に向け、「JAL工場見学~SKY MUSEUM限定イベント~」を実施 - アクセシブルツーリズム

「秋のアクセシブルツアー in 山形」を実施

〔今後に向けて〕

2025年度までに「移動にバリアを感じているお客さまの搭乗割合:2019年度実績対比2.5倍」を目指し、全てのお客さまに安心してご旅行を楽しんでいただけるよう、2024年度も引き続き取り組みの4本柱(社員教育・環境整備・情報発信・アクセシブルツーリズム)に基づいて、アクセシビリティの向上に努めます。

国内空港に設置したローカウンター

人身取引の防止

〔これまでの取り組み〕

航空輸送による人身取引(ヒューマン・トラフィッキング)への加担防止を目的に、人身取引の現場となり得る航空機内・空港を担当する客室本部・空港本部の社員を対象とした人身取引防止に関する教育を2019年度に実施するとともに、国際機関にて検討されている対策を参考に、人身取引と疑わしき事例に遭遇した際の通報要領を2020年度に設定しています。

2023年度は、社外ステークホルダーとの取り組みの一環として、日本空港ビルデング株式会社と東京法務局の方を招き、人身取引防止に関するパネルディスカッションを実施、互いの取り組みの紹介や人身取引事案の今後の防止につながるアイデアについて議論を行い、その内容を全社員に向けて配信しました。

また、全社員を対象に、人身取引の防止に関する内容を含む人権尊重に関わる研修プログラムを実施し、JALグループとして人身取引の防止に向けた取り組みを進めました。

〔今後に向けて〕

2024年度は引き続き全社員を対象とした人身取引の防止に関する教育を行い、全社員への啓発を継続して行うとともに、社外ステークホルダーと、さらなる人身取引防止に向けた取り組みを進めていきます。

人身取引の防止に関するパネルディスカッションの様子

対外発信物による人権侵害の防止

〔これまでの取り組み〕

JALグループを取り巻く環境が複雑化する中、対外発信物によって意図せず人権侵害を行わないよう、チェック体制の整備を行っています。

2023年度は、主管部門がより効果的にチェックが行えるよう、チェック体制の強化を行い、さらに人権尊重に関わる研修プログラムの中に当該内容も組み込むことで、社員の意識啓発を図りました。

〔今後に向けて〕

2024年度も引き続き同様の取り組みを進めることで、対外発信物によって意図せず人権侵害を行うことがないよう努めていきます。

社員

ハラスメントの防止、長時間労働の抑制や個人情報漏えい防止といった労働環境の整備に加え、女性登用や障がいのある方の活躍支援などのDEI促進による多様性の尊重、また今後増えることが想定される外国籍社員に関し、人権侵害に関わる事例が発生しないよう、取り組みを進めていきます。

ハラスメント防止

〔これまでの取り組み〕

「職場におけるハラスメント防止に関する規程*」を定め、各種ハラスメント(職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメント、セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメント)の定義について詳しく解説したうえでこれを明確に禁じ、違反した場合には懲戒処分の対象となることを明記するなど、ハラスメントへの厳格な対応を行っています。

また、ハラスメントについての相談窓口に加え、コンプライアンス全般について24時間受付の相談窓口(グループホットライン)や客室乗務員専用のセクシュアルハラスメント相談窓口を設けるなど、社員から直接相談を受け付けて対応する体制も整え、ハラスメントのない健全な職場環境の維持に努めています。

2023年度は前年度に引き続き、職場におけるハラスメントを未然に防ぐため、海外拠点を含む、各地区(エリア)における支配人、支店⻑、地域総括、空港所⻑などといったエリアにおける責任者層を対象とした研修や、新たに管理職に就く国内外のリーダー層となる社員を対象とした研修の中で、各種のハラスメント防止についての啓発・教育を行いました。併せてJALグループの全社員向けのコンプライアンス教育(e-Learning)の中でハラスメントに関する内容を拡充し、ハラスメント防止に向けた啓発活動を実施しています。

さらに、グループ会社へのコンプライアンス遵守を目的としたロービングも実施しています。

*2020年施行のハラスメント防止法(労働施策総合推進法)に則った内容となっています。

〔今後に向けて〕

2024年度も責任者層、リーダー層への啓発・教育を継続して実施することに加え、JALグループの全社員向けのコンプライアンス教育や、コンプライアンス遵守を目的とした職場訪問を行うことで、ハラスメント防止に向けた啓発活動を行っていきます。また、時代の変化(性的指向・性自認に関するハラスメントなど)にもタイムリーに応じながら社内ルールを整備し、環境が変化するなかでも常にハラスメントが起きない環境づくり、起こさせない仕組みづくりを徹底していきます。

加えて、JALグループカスタマーハラスメント基本方針を策定し、業界全体でカスタマーハラスメントに対応していきます。

長時間労働の防止

〔これまでの取り組み〕

勤務時間帯変更制度やスーパーフレックス制度、有給休暇を「時間単位」で取得できる制度の導入といった柔軟な働き方を支える仕組みづくりをすることで時間外労働や休日労働などの抑制を図ることに加え、休暇期間中にテレワークでの業務を行うワーケーションや、出張先で休暇を取得できるブリージャーの仕組みを整え、休暇を取得しやすい環境づくりにも力を入れています。

2023年度は、引き続き労働時間管理について課題のある部門の課題解決に向けたフォローアップを行うとともに、新入社員向けの教育の中で、労働時間管理に関する内容を伝える時間を設け、教育を行いました。

〔今後に向けて〕

2024年度は、引き続き労働時間管理について課題のある部門の課題解決に向けたフォローアップを行うとともに、社員教育を行い、労働時間管理に関する意識の醸成を図っていきます。加えて、ワーケーション、ブリージャーの活用促進など、社員がより休暇を取得しやすい環境づくりに向けて継続的にサポートを行います。

ワーケーション中に、テレワークで業務を行う社員

公正・公平な採用・雇用・登用

〔これまでの取り組み〕

2014年にトップコミットメントとして「ダイバーシティ宣言」を発信し、性別・年齢・国籍・人種・民族・宗教・社会的身分・障がいの有無・性的指向・性自認・出身会社などの属性によらず、誰もが生き生きと活躍できる会社を目指しています。また、中期経営計画の中でも、DEI推進に関しては2025年度までに女性管理職比率30%の達成することを一つの重要な経営目標として掲げており、継続的に多様性の尊重に向けた取り組みを進めています。

2023年度は、年度末時点で女性管理職比率は29.8%*に増加しました。

*2023年度より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づく、組織を率いる管理職(組織管理職)に変更。

また、多様性を受け入れる取り組みを促進するため、社員向けに障がいのある方の理解促進イベントの開催や、グループ全体での障がいのある方の雇用促進を実施しました。

〔今後に向けて〕

2024年度は引き続き女性管理職比率の向上に努め、女性管理職比率30%の達成に向けた施策を着実に実行していきます。また、JALグループ中期経営計画ローリングプラン2024で掲げた障がい者雇用数の目標の達成に向けて、障がいのある方の活躍機会の拡大を促進していきます。

障がいのある社員の活躍促進について発表する社員(JAL D&Iラボ)

差別の防止

(これまでの取り組み)

グローバルな環境下で外国籍社員が増えてきたことにより、多様な文化を尊重し、新しい価値を創造できる人財の育成に取り組んでいます。

LGBTQについては、2019年度に「LGBT ALLY チャーター」便を運航、2020年度には機内や空港で使用していた「Ladies and gentlemen」のアナウンスを、ジェンダーニュートラルな表現に変更するなど、社内だけでなく社会全体の理解促進に向けた取り組みを実施しています。

2023年度は、今後さらに増えることが想定される外国籍社員に関して、就労支援に関する規程を策定し、当該規程に基づき当事者へのインタビューを含む、実地監査を行いました。また、自認する性に基づく社内での通称名の使用に関するガイドラインを策定し、運用を行っています。

(今後に向けて)

2024年度は、引き続き外国籍社員の人権侵害に関わる事例が発生しないよう努めるとともに、各地のLGBTQ関連イベントに積極的に参画し、LGBTQの理解促進に努めてまいります。

LGBTQ関連イベントの様子

個人情報漏洩防止

(これまでの取り組み)

社員の情報セキュリティに対する意識向上を目的に、全社員を対象とした情報セキュリティ教育の実施や標的型メールの攻撃訓練を実施しています。

(今後に向けて)

2024年度も引き続き同様の取り組みを行うことで社員の情報セキュリティに対する意識を向上していき、また不要IDの棚卸などを通じて情報セキュリティを強化していきます。さらに、情報セキュリティに関する国際規格の取得をグループ内で推進することで、お客さまや社員の個人情報漏洩を防止していきます。

過年度の取り組み

人権デューデリジェンスの過年度の取り組みについては、統合報告書「JAL REPORT」をご覧ください。