生物多様性の保全

基本的な考え方

JALグループは、自然の保全・回復が社会基盤を強固にすることから、社会の持続可能性にとって特に重要な課題であると認識しており、生物多様性と気候変動の包括的な解決を目指しています。

これまで、生物多様性の保全については、違法な野生生物の取引防止による種の保全、植物防疫を通じた生態系の維持、世界自然遺産における自然資源の保全など、積極的に推進してまいりました。また、気候変動への対応として、CO2削減の取り組みによる生態系への影響を考慮しつつ、2050年CO2排出量実質ゼロを実現するために、省燃費機材への更新・運航の工夫・SAFの活用に取り組んでいます。(TCFDにもとづいた気候変動に関する情報開示)

JALグループは、事業活動を通じた自然と人が共生する社会の構築を目指し、自然への影響の低減を前提に、自然の保全や体験による人流や、豊かな生態系の産物である食材・商材による商流・物流を創出してまいります。このように、移動を通じた関係・つながりを創造し、「ネイチャーポジティブ」の実現を通じて誰もが豊かさと希望を感じられる未来を創り、企業価値の向上につなげていきます。

これらを実現するために、「自然に関するコミットメント」の下、取り組んでまいります。

自然に関するコミットメント

JALグループは、豊かな地球を次世代へ引き継ぐ責任を果たすため、生物多様性を含む自然の保全・回復に貢献します。

私たちの暮らしや経済活動は、自然の恵み(生態系サービス)によって成り立っています。自然の恵みは自然資本というストックに支えられており、自然資本の持続可能性を考慮したビジネスモデルは、企業を含む社会全体の持続可能性を支えます。

JALグループは、そのような自然の重要性を認識した上で、生物多様性保全のための優先地域を特定し、設定した目標への進捗を把握しながら保全に取り組むことで、2030年までに生物多様性の損失を防ぐことを目指します。そして、2050年までに森林破壊停止の実現とともにネットポジティブインパクトを生み出し、自然と共生する社会を目指します。

そのために、私たちはサプライヤーやお客さまなどのステークホルダーの皆さまとともに、以下を約束します。

- バリューチェーン全体が自然へ与える影響や自然への依存および事業上のリスクと機会を把握します。

- 事業が自然へ与える負の影響に対しては、回避・低減・回復・相殺の優先順位で対応します。

- ステークホルダーの皆さまとともに生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組みます。

※2023年8月取締役会において報告・承認

※本コミットメントはJALグループ、サプライヤーおよびパートナーを適用範囲とする

TNFD開示にあたって

JALグループは、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の情報開示フレームワークにもとづき、JALグループの事業と自然の関係性(依存と影響)やリスクと機会の整理を行い、以下のとおりTNFDが推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスクと影響の管理」「指標と目標」の4つの視点から情報開示を行っています。これまで、2023年3月に「The TNFD Forum」に加盟し、2023年8月には、TNFDベータ版フレームワークにもとづき、先行開示を行いました。開示にあたって、WWFジャパンから外部有識者を招き、ワークショップを実施した他、TNFDの最終提言発表後には、環境省の生物多様性主流化室室長の浜島直子氏をお招きし、弊社役員とのダイアログを実施いたしました。

さらに、2023年12月には、生物多様性ビジネス貢献プロジェクト別ウィンドウで開く(ターゲット2,3)への応募とネイチャーポジティブ宣言 [384 KB : PDF]別ウィンドウで開くの発出を行い、航空会社として初めて、「TNFD Early Adopters」への登録を行いました。その後もさまざまな分析や取り組みの拡充を行い、TNFDの最終提言にもとづき開示をすべく進め、2024年7月には、TNFDの最終提言にもとづいた本開示内容が取締役会において報告・承認されました。

それぞれの団体・イニシアティブの詳細については、外部イニシアティブへの参画をご参照ください。

ガバナンス

JALグループでは、取締役会が、気候変動・生物多様性に関する執行の取り組みに関し、定期的な報告(2023年度実績: 4回)を通じて強い監督機能を発揮しています。

執行においては、社長が議長を務めるサステナビリティ推進会議で、基本方針の策定、重要な目標の設定と進捗管理を実施するとともに、課題に対する対応方針を審議・決定します。

総務本部長が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会で、環境マネジメントシステム(EMS)を通じて把握した課題や関係・つながり役員会を通じて確認した個別課題を審議の上、サステナビリティ推進会議に報告します。

また、JALグループでは、2019年に制定した「JALグループ人権方針」にもとづき、毎年、人権デューデリジェンスプロセスを実行しております。

人権リスク調査や社外有識者との対話を通じて人権課題を特定し、解決に向けて取り組んでいます。

本年度は、生物多様性を含めた自然に関わる人権の尊重を新規課題として特定し、取り組み項目に加えました。人権課題のうち、強制労働や人身取引などの現代奴隷の防止については、取締役会での承認を得て、関係する各国法に対応した開示をしています。

調達活動に関する人権尊重の取り組みとしては、サプライチェーンにおける人権尊重や適正な労働慣行の推進ならびにリスク評価とモニタリングの実施、人権に配慮した商材の調達に努めています。

戦略

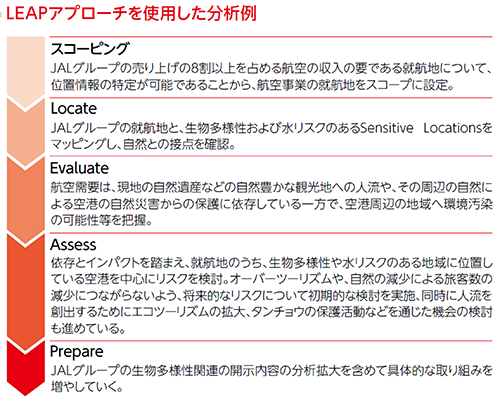

JALグループは、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が提唱する、自然関連のリスクと機会を科学的根拠にもとづき体系的に評価するためのLEAPアプローチ*に則り、自然への依存と影響および優先地域の特定をした上で、リスクと機会の評価を行っています。

*LEAPアプローチ:「LEAP」とは、Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)の4つのフェーズの頭文字をとったもの。サプライチェーン全体を対象に自然との接点を発見し、優先すべき地域を特定する(Locate)、自社の企業活動と自然との依存関係や影響を診断する(Evaluate)、診断結果をもとに、重要なリスクと機会を評価する(Assess)、自然関連リスクと機会に対応する準備を行い、投資家に報告する(Prepare)情報ガイダンス。

自然への依存と影響

淡水・海・陸・大気から成る自然は、JALグループの事業に対してさまざまな恵み(生態系サービス)をもたらしています。例えば、安定した気候による運航環境の維持(調整サービス)をはじめ、観光の場と機会(文化的サービス)をもたらし、人流創出につながっています。また、供給サービスによる食料などの恵みは商流・物流創出につながります。

自然への依存・影響の分析として、2023年3月に公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) の方を講師とした自然との接点を探るための社内ワークショップを開催し、また、JALグループの売り上げ規模の8割以上をしめる航空事業の自然への依存・影響をENCORE*を使用し分析しました。その結果依存は「自然遺産・ビーチリゾートなど自然が豊かな観光地への運航」、「現地食材商品の販売」、「洪水や暴風雨などの自然災害からの植生による保護」、「水利用」、影響は「空港周辺への環境汚染の可能性」、「GHG排出」、「SAFの製造過程における生態系への影響の懸念」などが挙げられました。

CO2削減に必須であるSAFおよびクレジットについては、公的機関が定めた認証制度にもとづき、厳格なサステナビリティ基準を満たしたものを調達することで、バリューチェーン上の生物多様性リスクの低減に努めてまいります。

*ENCORE:企業が自然資本に与える機会やリスクを評価するために使用できる、TNFDの推奨ツール。

優先地域の特定

JALグループは、水を気候変動や生物多様性に影響する重要な資源と認識しており、その持続可能な利用に努めています。

JALの取水地域は、Aqueduct*を活用して分析した結果、水ストレスレベルが低いとされる日本国内が主であり、リスクは低いと認識していますが、総取水量の8割を占める首都圏(羽田・成田)を優先地域として特定し、 引き続き航空機部品洗浄のための水のリサイクルなどを通じて水資源の保全に努めていきます。また、海外についても分析を行い、取水量が少ないため優先地域としていないものの、今後、当該地域での取り組みを拡大してまいります。

*Aqueduct: 世界資源研究所(WRI)が提供する洪水、干ばつ、ストレスなどの水リスクをマッピングするツール。

Aqueductによる分析イメージ

JALグループは、水以外にも、森林や海洋などの生態系、また、そこに生息するさまざまな種など、生物多様性そのものにも注目し優先地域を特定しています。

国内の就航地における優先地域

WWFが提供する生物多様性リスクフィルターにおける重要な生物多様性が存在する地域と照合した結果、JALグループの国内の就航地の多くが生物多様性リスクの高い地域であることであることを認識しました。このうち、特にリスクが高いとされたエリアをSensitive Locationsとしました。また、自然観光需要の高いエリアを「事業が自然に依存している地域」、主要空港である東京を「事業が自然に影響を与えている地域」としてMaterial Locationsとしました。

これらを総合的にかけ合わせ、北海道・鹿児島・沖縄・東京を優先して生物多様性の保全に取り組むべき地域と特定しました。

様々なツールをかけ合わせることによるSensitive Locationsの特定イメージ図(上:IBAT、下:GFW)

海外の就航地における優先地域

TNFDが推奨する4つのツール(Aqueduct x IBAT* x GFW* x ENCORE)とIWT(違法野生生物取引)ホットスポットをかけ合わせ、重要な生物多様性や水リスクが存在する地域をSensitive Locationsと特定しました。また、今後、JALグループの就航地に関わるMaterial location を特定し、これらの分析をもとに、旅客需要が大きく、事業が自然に依存および影響を与えている地域を優先して生物多様性の保全に取り組むべき地域として特定してまいります。

*IBAT:バードライフ・インターナショナル、国連環境計画の世界自然保全モ ニタリングセンター(WCMC)、国際自然保護連合 (IUCN)、コンサベ ーション・インターナショナルの4団体によって作成された生物多様性評価ツール。

GFW:世界資源研究所(WRI)が提供する生物多様性評価ツール。

事業上のリスクと機会

生物多様性の損失は、航空運送事業のサステナビリティへの重大なリスクとなる可能性がある一方、それを管理することは機会にも繋がります。ワークショップでは、特定した依存と影響をもとに自然に関連するリスクと機会の評価も行い、下表のとおり整理しています。今後、財務上のインパクトも分析の上、リスクと機会の評価を深めていきます。

リスクと影響の管理

JALグループでは、リスクを組織の使命・目的・目標の達成を阻害する事象または行為と定義し、半期ごとにリスク調査と評価を行っています。特に重要と評価されたものを優先リスクと位置づけ、社長を議長とするグループリスクマネジメント会議でリスク管理の状況を確認し、対応策を審議・決定します。

経営戦略上の重点課題である、気候変動や生物多様性などの環境課題については、関連する国際社会の法・規制や政策動向などを踏まえつつ、環境マネジメントシステム(EMS)にもとづくPDCAサイクルを通じてリスク管理を実施しています。

指標と目標

JALグループは、生物多様性には気候変動や資源、環境汚染などさまざまな環境課題が影響していると認識し、包括的な解決を目指しています。生物多様性の保全に関わる目標に加え、CO2排出量や廃棄物、水使用量などの環境データについても開示しています。

コア・グローバル指標の開示に向けて

JALグループは、TNFD v1.0で求められる「コア・グローバル指標」にもとづき以下の指標の開示を、ESGデータにて行っております。 今後は指標の開示拡大を検討してまいります。

具体的な取り組み

JALグループは、2020年6月、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指すネット・ゼロエミッションを宣言しました。CO2排出量の削減は気候変動を緩和させるだけでなく、生態系の保全にもつながり、生物多様性の損失を抑えます。JALグループは、ネット・ゼロエミッションの実現を目指すとともに、サステナビリティに関する主な取り組み項目を特定し、食品廃棄量や資源(プラスチック・紙)使用量の削減目標も設定しています。紙資源の使用量削減やリサイクルは、森林破壊を抑制します。また、森林資源に配慮された国際的な認証紙を使用することで、森林が保全され、そこに生息する生態系を守ることになります。森林がCO2を吸収し、気候変動の原因であるCO2の削減につながるのです。このように、生物多様性と気候変動は密接な関係にあることから、両方に対応することを重要課題として取り組んでいます。

例えば、外来種を防ぐための植物防疫や違法野生生物の取引防止、世界自然遺産の保全など、さまざまな活動を行っています。

また、JALは2020年1月にWWFジャパンの法人会員として、WWFの環境保全活動を応援し、事業活動を通じて生物多様性保全活動を推進しています。

-

野生生物の違法取引防止

2018月6月、JALグループは、国際航空運送協会(IATA)が推進する野生生物の違法取引を減らすことを目的とした「野生動物保護連盟特別輸送委員会、バッキンガム宮殿宣言」に調印しました。

野生生物の違法取引は、薬物や人身売買に次ぐ、数兆円の取引額になる世界規模の犯罪の一つです。JALグループでは、石垣空港のスタッフが絶滅危惧種であるヤシガニが航空機によって持ち出されるところを発見し未然に防いだケースや、奄美空港のスタッフが希少なカエルやヘビが持ち出されるのに気付いた事例がありました。

このように、輸送の段階で防ぐことが非常に重要であることから、2021年3月、2020年に続き公益財団法人・世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)の方を招き、野生生物の違法取引の現状や輸送の過程で生きた動物を発見した場合の対応方法などについての勉強会を開催しました。

2021年12月には、WWFジャパンとTRAFFICが主催する、野生生物の違法取引防止に向けた課題認識向上と取り組み促進をテーマとしたシンポジウムに参加しました。当シンポジウムにはJALグループスタッフが登壇し、沖縄地域、奄美群島地域における「希少な野生動植物の密猟・密輸対策連絡会議」や、空港における密猟・密輸対策研修会への参加など、省庁・地域と連携したJALグループの積極的な取り組みを紹介しました。

JALグループでは今後も社内で普及啓発を増やすとともに、社外関係者と連携し、情報共有ならびに野生生物の違法取引撲滅に向けた取り組みを強化していきます。

-

植物防疫への取り組み

2020年は、植物病害虫のまん延防止の重要性に対する世界的な認識を高めることを目的に、国連により「国際植物防疫年2020」と定められました。JALグループは、農林水産省認定の「国際植物防疫年2020オフィシャルサポーター」として、植物防疫の重要性の社内外への周知に努めています。

世界の食料の80%は植物由来であり、このうち20~40%が植物病害虫により損失しています。一度病害虫が侵入すると、根絶するために莫大なコストがかかります。例えば、農作物に重大な被害を与えるウリミバエの根絶には、日本で約20年、204億円もの費用がかかっています。

日本でも海外旅行者の増加などにより、植物防疫の重要性がさらに高まっています。海外への持ち出しや国内への持ち込み時に注意が必要なだけでなく、国内においても植物の移動規制があります。例えば、南西諸島(沖縄県・鹿児島県の奄美群島)や小笠原諸島からは、サツマイモなどの持ち出しが規制されています。

2020年2月に農林水産省の方を招いて開催した社内の講演会では、植物病害虫による被害、植物防疫、ならびに航空業界との関係について話していただきました。参加者からは「人の検疫、肉の検疫だけでなく、植物の検疫も非常に重要だと分かった。今後社内に周知を図りたい」と声がありました。病害虫の駆除には莫大なコストがかかるため、病害虫の侵入・まん延防止が非常に重要です。JALグループは今後も関係者と連携し、植物防疫の重要性の周知を図っていきます。

植物防疫に関する詳しい内容は、農林水産省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

世界自然遺産登録への挑戦

数百万年前に大陸から離れ、アマミノクロウサギやイリオモテヤマネコといった希少種たちの宝庫である奄美大島・徳之島・沖縄島北部および西表島において、その生物多様性と豊かな自然を世界自然遺産として登録・保全しようという動きが活発化しています。2021年の夏に奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島が世界自然遺産に登録されましたが、登録にあたってはJALグループも大きく関わってきました。

鹿児島地区の日本エアコミューター(JAC)とJAL鹿児島支店、沖縄を本拠地とする日本トランスオーシャン航空(JTA)や琉球エアーコミューター(RAC)では、密猟・密輸対策連絡会議への参画、希少種のロードキルを防ぐ道路標識の設置、奄美群島を巡る「奄美トレイル」の整備やPR、海岸のごみ拾いを行うビーチクリーン活動など、地域と一体となって自然環境の保護や啓発に努めています。

2019年には、地元企業や団体をつなぎ世界遺産登録を推進する「世界自然遺産推進共同企業体」(沖縄)、「世界自然遺産推進共同体」(鹿児島)を発足。参加企業・団体の強みを生かし、自然環境保護や自然を生かした地域振興に取り組んでいます。

タンチョウの保全活動

JALグループの飛行機の尾翼に描かれるシンボルは、国の天然記念物である、タンチョウをモチーフにしています。

日本の美の象徴ともいえる存在でありながら、同時に絶滅を危惧され、国内希少野生動物種にも指定されているタンチョウの保全活動として、2016年から年に1回、北海道鶴居村で、JALグループ社員有志によるタンチョウの採食地の環境整備を実施しています。

JALタンチョウフォトコンテスト

タンチョウの写真と温かいメッセージに、生物多様性の大切さと美しい自然を守り続けたいという皆さまの想いをこめてご応募いただく、JALタンチョウフォトコンテストを開催しています。

過去の結果については以下をご確認ください。

有性生殖・サンゴ再生プロジェクト

沖縄の魅力の一つに、青い海、たくさんの生命に溢れたサンゴ礁があります。

サンゴ礁は、観光資源という目で楽しむ景観機能の他にも、多種多様な生物の共存・生産の場であり、消波効果による国土保全・防災機能などさまざまな役割があります。しかし、近年は海水温上昇による白化現象やオニヒトデの大量発生など、沖縄県沿岸におけるサンゴ礁の減少が問題となっています。

2020年4月、日本トランスオーシャン航空(JTA)は一般社団法人水産土木建設技術センターとともに「有性生殖・サンゴ再生支援協議会」を設立しました。当協議会は有性生殖法によるサンゴ再生活動を支援する団体であり、JTAは資金面の支援に加えて、支援企業の募集や取りまとめ、広報誌の作成支援に関わっています。現在、沖縄県石垣市にある八重山漁業協同組合を6年にわたり支援する計画の下、八重山でのサンゴ再生活動が自走するような仕組みを検討しており、2026年までに1,000群体を育成するのが当面の目標です。

無機物のように見えるサンゴですが、クラゲやイソギンチャクの仲間の生物であり、年に一度産卵します。有性生殖法とはサンゴの卵から育成する方法であり、2018年までに水産庁の技術開発により、海域で自然に近い形で効率よく受精させ、大量の種苗が生産できるようになりました。八重山漁業協同組合は、この高い技術力を要するサンゴ増殖に当協議会の技術指導を受けながら取り組んでいます。

サンゴ礁の再生は、ダイビング、マリンレジャーを楽しむ観光業に加え、さまざまな魚類の繁殖・生息の場となるため、沖縄県の基幹産業である水産業にも持続的な効果があるのです。

当協議会の活動に賛同いただいた沖縄県内企業6社とともに、沖縄の豊かな海を次世代に引き継ぐため、これからも取り組んでいきます。

JTAの活動は、ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

アーカイブ

人と動物、生態系の健康はひとつ~ワンヘルス共同宣言

ワンヘルスとは、「人」「動物」「生態系」の健康をひとつと捉え、それぞれがバランスよく健全にあるべきとする「ワンヘルス(One Health)」の考え方です。

人が健康であるためには、感染症の発生原因となる自然破壊を止めて生態系を健全に保ち、感染症を拡大する動物の健康も、同時に守らなければなりません。

JALグループは、このワンヘルスの考え方を取り入れた生物多様性の保全のための取り組みが重要と考え、2021年に公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)が呼びかける「人と動物、生態系の健康はひとつ~ワンヘルス共同宣言別ウィンドウで開く」に賛同し、宣言への1クリック賛同キャンペーン「ワンヘルスで守ろう、私の大切なもの別ウィンドウで開く」に参加しました。

JAL×MISIA

MISIAさんとのコラボレーションを通じて、JALは生物多様性の重要性を多くの方々にお伝えしました。詳しい活動についてはJAL×MISIAをご覧ください。